フィルマーとして『春の遠足』やUNOWNの映像作品を手掛け、現在はコラージュアーティストとして活動する“あそた”。初期衝動に突き動かされ自然発生した創作の軌跡を振り返る。

──あそた

[ JAPANESE / ENGLISH ]

VHSMAG(以下V): そもそも「あそた」ってニックネームなんだよね?

あそた(以下A): はい、本名は「太く遊ぶ」と書いて「遊太(ゆうた)」です。中学生の頃は自分の名前の面白みとかそういうのに触れてくるヤツがいなかったんですけど、高校の最初のホームルームでまだ全員が初対面だったときに一発目に話しかけてきたヤツがいたんですよ。今も親友でサーファーなんですけど、「おまえ、あそた?」って言ってきて。そいつはあだ名をつけるのが天才的だったんです。自分の名前の「遊ぶ」の文字にフォーカスされたのはそれが初めて。まあ普通にあだ名として呼ばれていたのが今はアーティストとしての名前になっている感じです。

V: スケートを始めたのはいつ頃だったの?

A: 最初はたぶん小学校の頃にCarverとかサーフィン系のヤツを買って乗るだけだったんですけど、オーリーとかし出したのは中2のときですね。今26歳なんで12年前くらいですか。

V: 出身は逗子?

A: 葉山ですね。遊んでいたのは逗子、葉山、横須賀とか横浜あたり。スケートで一番近かったのがdOUBLE fAITHとか。今はoursになっている場所です。葉山のヤツらはあんまり外に出ないタイプというか…。なんかちょっと変わったヤツが多くて。僕らもすぐにdOUBLE fAITHに行ってローカルになる感じでもなかったんですよ。自分らでYouTubeを観ながらオーリーのやり方を覚えたりしていました。それからdOUBLE fAITHとかFabricに行くようになって。それで高校の頃にunownができた感じですね。

V: 映像制作を始めたきっかけは?

A: 家にホームビデオ用のカメラがあったんですよ。僕の親父が結構変わっていて、テレビゲームとか全然買ってもらえなかったんですけど…。僕は小学生のときはレゴブロックのデザイナーになりたかったんです。物心がついたときからものを作るのがずっと好きで、将来そういうことをやりたいって言っていたのもあって中学校に入ったときに父親がiMacを買ってくれて。それでデザインするはずだったんですけど、気づいたらスケートに没頭していて。それでビデオカメラがあるから友達と撮り合って、映像を編集して音楽にはめてみたんです。なんかその化学反応っていうか、そういうのが楽しくてやり出したっていうのがきっかけですね。

V: それはいつ頃のタイミングだったの?

A: スケートを始めて間もない頃です。だからめっちゃ遊びですね。フィルマーとして意識し始めたのは『春の遠足』からです。

V: 2013年に公開したヤツだよね。あのシリーズはどうやって始まったの?

A: あれは元々、僕が「こういう企画で行かない?」って感じで狙ってやったわけじゃないんですよ。当時は僕が高校2年生で、彼らが中学校を卒業して高校に上がるまでの春休み。「暇だよね」みたいな感じで、受験の期間からふつふつと燃え上がる何かをぶつけたいみたいな感じで、「スケートボードで遠足に行こうよ」ってメンバーだけで言っていたらしくて。それで画用紙で作った遠足のしおりがunownに置いてあったんですよ。「遅れたヤツはテールで叩く」とか書いてあるやつ。僕もちょうどビデオ作りに興味が出だした頃で、(高山)仁くんにそれを教えてもらって。実は彼らがunownのオリジナルローカルなんですよ。それで僕もビデオカメラを持って着いて行きたいってなって。

V: あの子たちとは知り合いだったの?

A: いや、知らなかったんですよ。unownで挨拶したことがあったくらい。それで一緒に滑るのが3回目くらいで「箱根に行こう」ってなって(笑)。でも特にイメージがあったわけでもなかったし、それでバズらせようみたいな気持ちも全然なくて。とりあえず楽しそうだなみたいな。結構いい題材だなみたいな感じでついていって、編集してみたらめっちゃおもろいじゃんってなって。しかも、それがタイミングよく逗子海岸映画祭の直前で。そうして映画祭のコンテンツとして流すことになりました。それで映像をオンラインにアップしたら再生回数も伸びて。自分が面白いと思ってやったことを発信して、反響が返ってくることの喜びをそのときに初めて味わったんです。そこから映像作りにのめり込んでいった感じですね。

V: フィルマーは機材を背負っているから大変そう。撮影はどうだったの?

A: ヤツらはめちゃくちゃ適当なんですよね(笑)。本当にシャレにならないくらい。面白いところとか美しく見えるところだけを切り取っているんですけど…。みんなオーリーができるようになったくらいの頃だったんで体力もないですし、みんなががんばれるタイミングもズレてきたり。超マイペースだし…。カメラを回すタイミングも何かが起きてからじゃ遅いじゃないですか。そこだけすごく気をつけて、バッテリーとメモリーだけ大量に持っていったっていうのは覚えてますね。

V: 映像の整理も大変そう(笑)。

A: でも当時はそんなこと考えることもなく、本当に「楽しい!」が先行していたんで。でも1が好評だったんでその後のシリーズが難しかったです。今度は逆に撮る側が頭をひねって企画を考えないとってなっていって。結局、5まで作りました。6も一応、撮ったんですけどまだ作れていなくて。やっぱり「やりたい!」とか「楽しい!」っていう気持ちだけでやっていた頃と全然違って…。大人になってやると、変に世の中に合わせていっちゃう部分とがあったり…。

V: 最初の2013年と今ではストリートスケートの環境も様変わりしているもんね。

A: 6を撮ったのは2年前なんですよ。当時はunownに女の子のローカルが増えていてガールズで行こうよみたいな感じで企画してやったんですけど、彼女たちから「こういう旅がしたい!」っていう意見があまり出てこなくて…。どうしてもこっちがプロデュースする形になっちゃったんです。やっぱりあの頃の自然発生のグルーヴで作らないと『春の遠足』じゃないなって思ってしまって…。1から出ているモスってヤツに撮影を手伝ってもらったんですけど、ふたりで「なんか違う」ってなって結局まだ出せずにいるんで…。やっぱ『春の遠足』ってそういうものなのかなって。行ってくれた女の子たちには申し訳ないんですけど、どこかのタイミングで出せればと思っています。

V: ということは、初期衝動、自然発生という意味で1が一番印象的?

A: そうですね。一番最初と…あと3では120kmプッシュしたんです。それも大変でしたね(笑)。物理的な距離もそうですし、出会いもその分多かったし。でも全部ですね。4はめっちゃ雨に降られて…。行く度に予定調和じゃない大変さとか面白さとか。それに必死に食らいついて、できるだけ映像を残して帰ってきて。編集はどうにかなるっていう自信がいつもあるんで…。

V: 忘れられない出来事は?

A: 3で肉屋のおばちゃんからおもてなしをされるシーンがあるんですよ。1日目にがんばってプッシュして貯金を作ってから適当に肉と網を買って野焼きの焼き肉パーティをする予定だったんですけど…(笑)。千葉の肉屋さんで肉をめっちゃ買って、「これからBBQするんですよ!」っておばちゃんに言ったら「あんたどこでするつもりなの!」って。その辺の山って伝えたら「ダメダメダメ! うちの前で全部やったげるから! 待ってな」って(笑)。そしたらいろいろ出てきて…。味噌汁から何からみたいな。それがスケーターだからとか、おばちゃんには関係なくて。たぶんまっすぐな感じに心を打たれたのかなっていう…。そういうのが一番心に残ってるっていうか。

V: そういう出来事がたくさんありそう。

A: 一番最初に『春の遠足』をアップしてネットで反響を調べたことがあったんですよ。するとどこかの知らないおじさんのブログに紹介されていて。そこに書かれていたことが個人的に印象的でした。そのおじさんがある日、居酒屋に行ったらしいんですけど、隣の席で飲んでいた女の子たちの話が聞こえてきたらしくて。「私たち超青春だよね! マジ、ヤバいよね! 超イケてる」みたいな。そのときにおじさんはこう思ったらしいんですよ。「最近観たあの遠足の映像の子たちは、自分が青春とか最高とか思っていなくて、ただそのときに流れている風があるだけ。ただ前に進んでいくだけ。その瞬間が一番美しい。それが本当の青春なんじゃないか」って。それを読んですごくうれしかったですね。たしかにそうだったし、これで有名になってやろうぜとか言ってやっていたわけでもないし。自然体というか。大人からの反響が多かったですね。

V: 大人になって忘れたものを思い出したのかもしれないね。

A: 最近、テレビの取材もあったんですよ。久々にインスタを開いたら知らない人からDMが届いていて。『田村淳のコンテンツHolic』っていう、いろんなゲストがオススメのコンテンツを紹介する番組があるんですけど、その番組で藤井健太郎さんっていうディレクターが『春の遠足』を紹介したいって言ってくれて。『水曜日のダウンタウン』とかTBSで尖った番組を手掛けていて鬼才って言われている人なんですよ。「今でこそスケートのYouTubeコンテンツはいっぱいあるけど、グルーヴ感とかヴァイブスとかをそのまま形にした最初の作品がこれだ」って紹介してくれて。後々、そういう形で反響があって温かい気持ちになります。

V: 『春の遠足』のメンバーとは中学校を卒業した頃からの付き合いだから、彼らの思春期や成長を見守ってきたわけだよね。しかもそれを記録したっていう。

A: いや、でも別に兄貴的な感覚で見ているっていうよりは、一緒にやってきた友達っていう感じなんで。僕も一緒に成長している感じっていうか。きっかけは『春の遠足』でしたけど、その先にunownのクルーとしてビデオを作ったり…。まあ、でもみんな人として成長したと思います。

V: 『春の遠足』で使ったスチャダラパーの曲に関しては?

A: (笑)。最初は超無許可でスチャダラパーだけじゃなくてEVISBEATSの曲も使わせてもらっていたんですよ。それでEVISBEATSのブログを見たら「勝手に音楽使われているけど最高やん!」って(笑)。結局それは大丈夫だったんですけど…。仁くんの繋がりでBoseくんも地元が近いっていうことを知って。最終的にはしっかり許可を取って使わせてもらうことになりました。でも全部の曲を使っていいって勘違いしちゃって…(笑)。めちゃくちゃ使ったんですよ。というのも本当にスチャダラパーの歌詞が怖いくらい『春の遠足』とマッチするんですよね。毎回その曲に助けられてビデオもよくなっているっていうのもあって…。

V: さっきも言っていたけど『春の遠足』がきっかけでunownのフィルマーになったんだよね。

A: そうですね。僕は元々アーティストとか表現者になりたかったんです。高校生の頃にそういう経験をさせてもらったっていうのもすごく大きくて、『春の遠足』の1を撮った直後に美術予備校に通い出して。東京芸大に進みたかったんですよ。私立大学に行って就職するんじゃなくて、自由にいろいろできる環境がほしくて。しかもスケートもやりたくて。アートをちゃんと極めてからスケートの世界に戻ってきてアーティストになってやるみたいな野望があったんです。でも結局、浪人して。当時はスケートを我慢して365日ずっとデザインの勉強をしていました。デッサンをやって、色彩構成をやって、立体構成っていう粘土をこねるみたいな課題を毎日やるっていう1年を過ごして。それでまた受験に落ちて生活がキツくなってきた春にunownでビデオを作ることになったんです。今度は『春の遠足』じゃなくてスケートビデオ。それで一旦、受験は置いといてビデオの方に集中しようみたいな感じになって。そのときに初めて(三本木)心くんと座間(翔吾)ちゃんとかジョニー(廣瀬祐樹)くんというunownのライダーをしっかり撮影することになりました。編集も自分がすることになってまた逗子映画祭で上映することになったんですけど、そのときは今までと違う感覚っていうか。上手いスケーターを撮って編集するのがめちゃくちゃ面白くて。スケートビデオを作るのは初めてだったんで、その感覚にまた魅了されちゃって。まずアートの世界でしっかりやってから…って思っていたけど、自分の周りにはすでに最高のスケーターが揃っていて、いいショップがあって、尊敬できる仁くんという師匠がいて。しかも発表できる場があってっていう。すでにここにあるなっていう…。それに気づいちゃって、どうなるかわからないけど受験をやめてこっちの世界に行きたいって親に伝えました。将来の約束なんて何にもなかったですけど、仲間はいる。それで映画祭の打ち上げで仁くんに気持ちを伝えたら喜んでくれて。そこから本格的にフィルマーとしての人生が始まったって感じですね。

V: ドキュメントスタイルからガチのスケートビデオに移行していったイメージなのかな。

A: でも僕としては最初の自分のスタイルをずっと崩してなくて。unownクルーは超自然派というか感覚派なんですよ。計画的に撮影する感じじゃなくて、みんなで滑り行って、そこにあるものを使ってライダー同士が混ざり合っていい流れが自然発生したり。僕はただそれを映像に収めていればいいっていう感じが超楽しくて。だから僕はフィルマーっていうより、一緒に滑ってその場所で起きたことを記録に残すことがライフスタイルになっていった感じですね。

V: なるほど。『春の遠足』もそうだけど、いろんな人が混ざり合ってグルーヴが自然発生するというスタンスが活動の根底にあるってことだね。

A: まあ、後々ブレてイヤになっちゃうんですけど(笑)。

V: あら、そうなの(笑)。でもそのいろんな人がミックスするっていうのが、Mixology Tourに繋がっていくわけでしょ?

A: unownのフィルマーとして動き出して1年くらいでMixologyが始まるんですけど、20歳になったタイミングで初めて京都のLAMPというショップでフォトグラファーの前川翔平と知り合うんです。それで後に「タイにスケートしに行こう、撮影を手伝ってほしい」って誘われて。僕もローカルビデオは撮っていましたけど、海外に行くとかツアーっていう響きに憧れがあって。とりあえず2週間タイに行ったんですけど、当時はまだMixologyっていう名前もありませんでした。翔平くんも初期衝動で「行ってみよう!」って感じで。でも帰ってきてビデオチェックしたら僕のVXが壊れていて、パソコンに映像を取り込んだらぶつ切れになっちゃっていて…。どうにか修復したんですけど、結局、細切れの状態でこれだけだと作品にならないからベトナムにまた撮影しに行くことになって。それがMixologyになった感じです。翔平くんの中で「ローカルが違うスケーターが集まって、違う国で混ざり合って、新しい何かを生み出す」っていうコンセプトがそこで初めてついたんだと思います。それで初めてMixologyとしてビデオと写真集を作りました。

V: そして韓国ツアーも『TRAMI』という作品になったんだよね。

A: あれは第1弾の翌年ですね。今度は2回もツアーに行く余裕がないから、とりあえずスケーターをたくさん呼ぼうってなって。3日しか来ないヤツもいれば、1週間来るヤツもいて。それで僕と翔平くんが撮りまくるっていう。

V: ビデオを観たけど、結構なカオス具合だったね(笑)。

A: 警備員のおじさんを閉じ込めるシーンは僕の人生最大のカオスだったかもしれないです(笑)。壮絶でしたね…。韓国の初日は祝日だったんですよ。ソウル付近をうろついていたんですけど全然セキュリティも人もいないし最高じゃんみたいな感じでやりまくっていて。でも祝日が明けたら超厳しくなっちゃって。韓国は監視カメラ社会なんで、たぶん相当マークされていて…。最後の方は四方八方からいきなり囲まれて…(笑)。あれはマジでギリギリでしたね。

V: さっきフィルマーとしてやっていくのが途中でイヤになったって言ってたけど。今は?

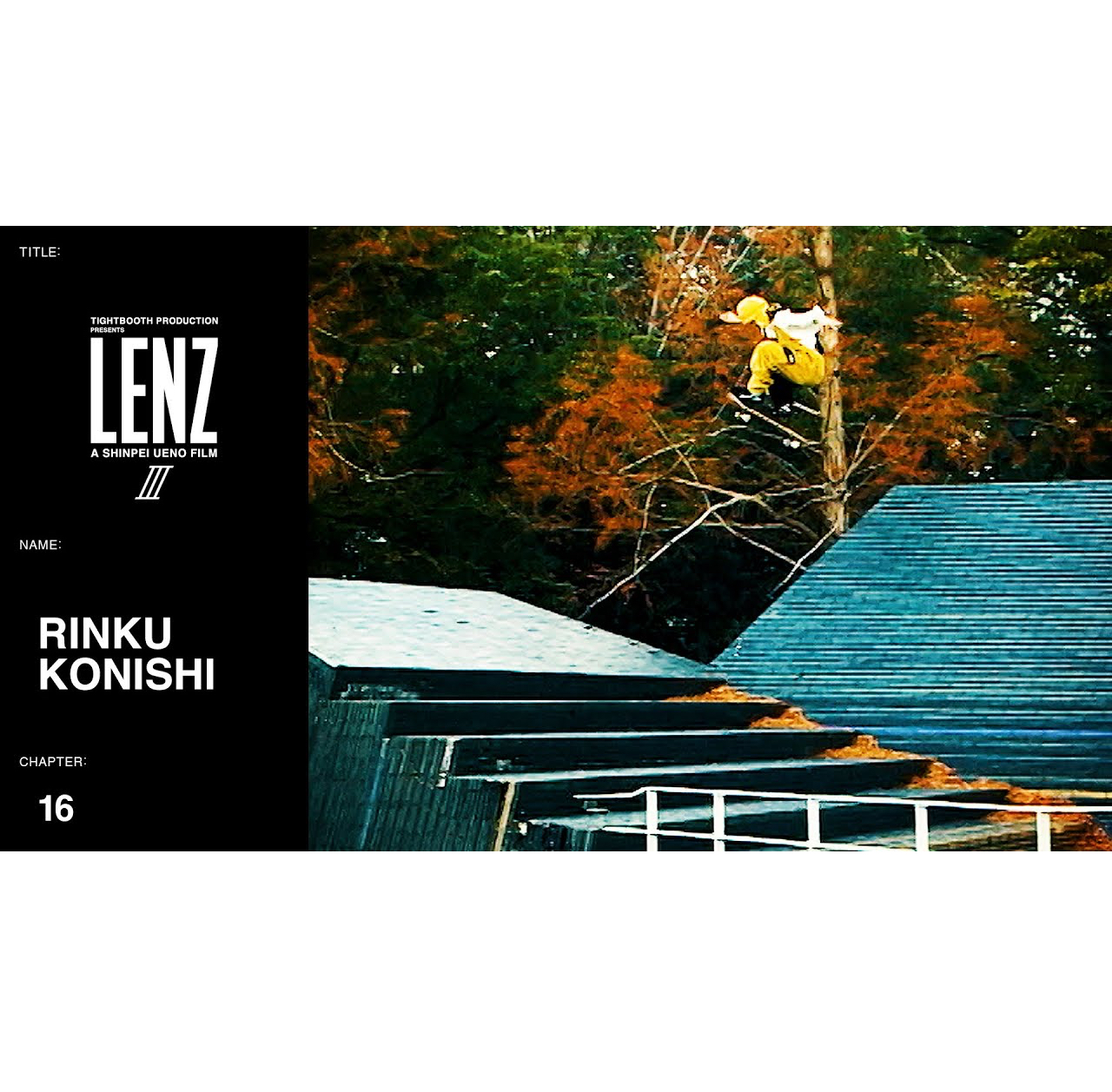

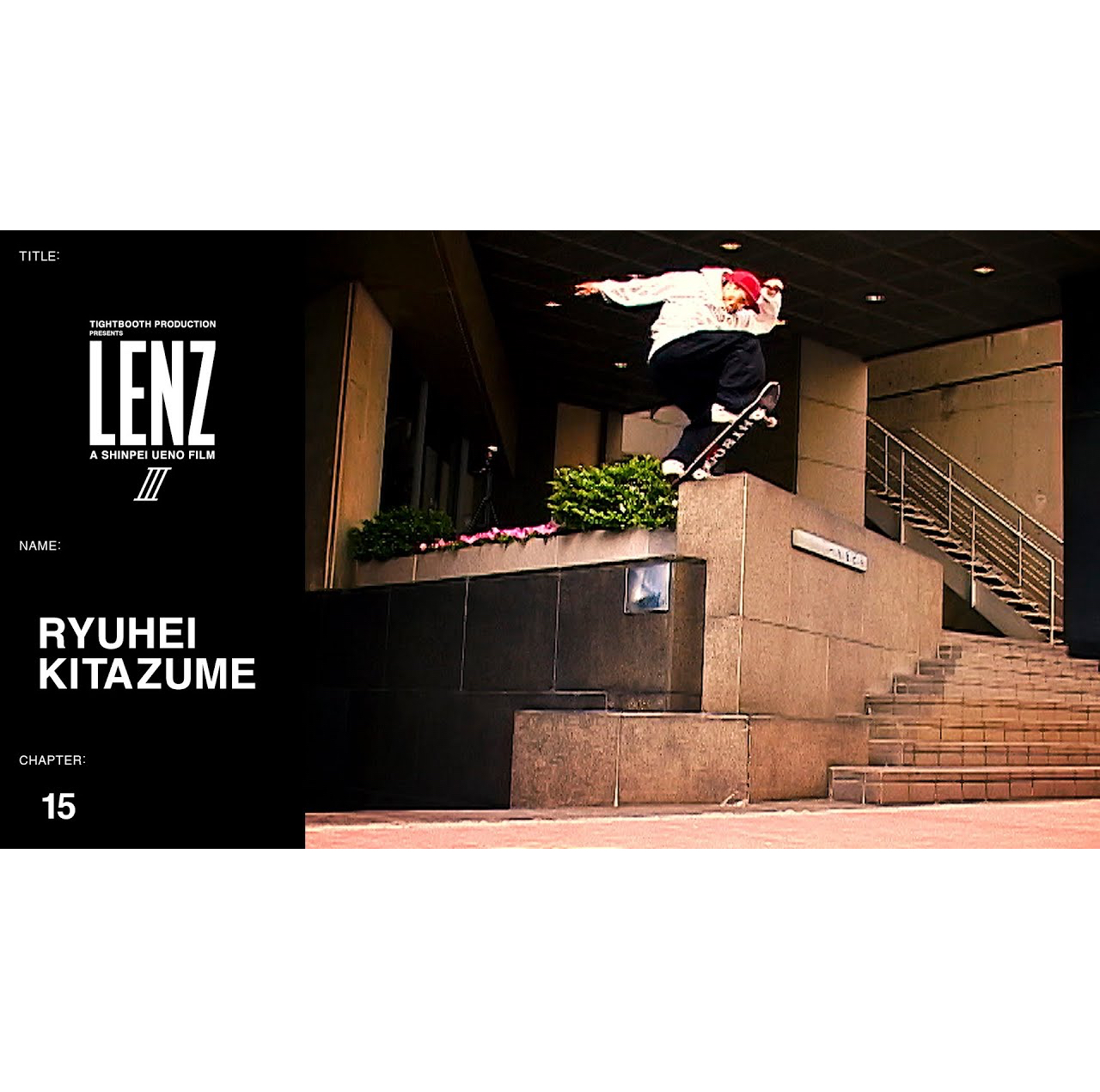

A: 今はフィルマーとして活動していないです。やらなくなったのは2年前くらいですね。Mixologyの試写会をいろんなローカルショップでやって自分の活動がスケートの世界で認知されるようになって。それで心くんがPolarのプロになる前だったんで一緒にがっつり撮影していたんですよ。僕が最初に衝撃を受けたビデオが『LENZ』でそこからスケートビデオの面白みを見出したんですけど、TBPRの『LENZ 3』も手伝うようになって。それが『TRAMI』を出した直後です。Polarの撮影もできるし『LENZ 3』も撮れるという、自分のフィルマー人生で最高潮の時期でした。がんがん動いて絶好調だったんですけど…。僕もちょっと調子に乗っていたというのもあるんですけど、地元でいろいろトラブルがあって、生活が回らなくなったときにフィルミングも調子悪くなっちゃって。それまで僕は自然発生するクルーを一歩引いて撮るスタイルでずっとやっていたんですけど、TBPRの撮影はちょっとシステマチックで…。しかもPolarの映像もしっかり残さなきゃいけないみたいな。どんどん仕事っていう雰囲気になっていって、自分がやりたいことじゃない領域に変わりつつあって…。がんばる気持ちはあったんですけど、どこかで自分にウソをついていたというか、我慢していた部分があって。チャンスが増えて外からの期待が高まる、でもちょっとずつ生活が回らなくなっているみたいなので足元をすくわれて…。それで調子を崩して全然家から出られなくなっちゃって。精神的に激落ちしちゃったんです。

V: バランスが崩れちゃったんだ。

A: 気づいたら家から全然出られなくなっちゃっていて。スケーターから連絡がくるのも超怖くなって。それから3ヵ月くらい鬱みたいな感じです。もう生きる意味もわかんないみたいな領域まで落ちちゃって(笑)。スケートのことを考えるのも恐怖で。親とかにも相談して、車の免許を取りに行ったりしながらスケートから一度離れてひとりの人間として生きてみようみたいな。それから地道にバイトして、1年くらいはスケートのことを考えるのも怖いくらいでした。それまではスケートを通じていろんな場所に行ったことで世界が広がったように思えたんですけど、なんかやっぱりスケートのことにしか頭が行っていなかったんで。どこかですごく狭くなっちゃっていて。たぶんそれがだいぶ自分に圧をかけていたんですよね。当時はそんなこと理解できないし、これは今だから言えることなんですけどね。でもその頃にコラージュの仕事をもらったりして…。

V: 『TRAMI』のオープニングでもコラージュ作品を使っているよね。

A: コラージュは予備校の課題でやったのが最初なんですけど、ビデオ編集と一緒でいろんな要素を交じり合わせて化学反応を楽しむみたいな。そういう行為がすごく好きで、これも面白いってずっと思っていました。フィルマーをやりながら息抜き的な感じでコラージュをやっていたんですけど、作品をインスタにアップしたらある女性が仕事を振ってくれたんですよ。その人の幼馴染のMALIYAさんという歌手のレコードのリリースパーティのフライヤーでした。それがコラージュの初めての仕事。スケートから離れる前でフィルマーとして活動していた2018年ですね。韓国ツアーの後です。

V: なるほど。フィルマーとしてもアーティストとしても順風満帆な時期だね。

A: そうですね。いろいろ潤っていた時期だったんですよ。それが翌年に破裂しちゃうんですけど、Island Stateっていうレーベルからアルバムジャケットの依頼が来るようになって。それでスケートどうこうとかって言うより、自分がやりたいことに向き合っていこうみたいな感じで。コラージュはそこからの付き合いです。最初にアルバムジャケットをやったのはMALIYAさんの『Worth It』っていうEPでした。

V: いろんな要素の化学反応が楽しいって言っていたけど、コラージュの素材はどうやって集めているの?

A: 古本屋に通っていろんなものを集めている感じですね。DJのサンプリングと同じです。サンプリングアート。これが映像編集からの流れで一番しっくりくる行為だったんです。一度落ち込んでゼロになって、そこから少しずつ蘇っていくんですけど、スケートよりも先にものづくりがしたいと思ったんですよね。それがコラージュになったんですけど、彼女や友達から作品を依頼されるようになって。それでその人たちを思って真剣に作品を作って喜んでもらえたことで、『春の遠足』を映画祭で上映してうれしかったときの感情が蘇ってきて…。「生きているだけで最高だ!」って再認識したし、ものを作って喜んでくれる人が周りにいるだけでいいじゃないかみたいな。初めは遊び程度でしかやったことがなかったんですけど、作ってみたら「よくわからないけどすごいのできてるっぽい」みたいな感じになって。そしたら音楽の方で仕事をくれる人が一緒にやっていこうって言ってくれて。

V: それがアルバムジャケットを依頼されたIsland Stateというレーベルってことだよね。

A: そうです。元々はデザインを頼まれたんですけど、一般的にデザイン料ってそんなに高くないじゃないですか。やっぱりそれで食っていくのって結構大変だなと思って。でも僕はパソコンでやっているわけじゃなくて、実際に紙を切ってアナログでやっているんで。しかも病的に手先が器用なんですよ。本当に細かいものも作っていて、完成したら作品そのものにも価値がつくと思うから。単なるデザインではなくて、僕のアートワーク。絵をクライアントに買っていただいて、それをデザインに使ってもらうみたいな。それが僕のスタイルというか。コラージュアーティストってインスタで調べたらいっぱい出てくるんですけど、結構デジタルとかデザインの仕事でしかやっていない人が多くて。僕は仕事というよりアート、作品を世の中に残すのがやりたいことなんで。

V: まずスケートがあって、映像があって、そしてコラージュという創作活動があって。これまでずっと何かを作り続けてきたわけだよね。あそたくんはどんなものに影響を受けてきたの?

A: 影響っていう部分だと、音楽的なものが昔からいろいろあります。というのも親父が楽器をやっているんですよ。僕が小1でサッカーを始めるっていうときに親父はジャンベを始めるみたいな。そこからブラジルの音楽に興味が出て、サンバのカーニバルに出るのを見に行ったりとか。それからダルブッカっていうベリーダンスの後ろで叩いている陶器のジャンベみたいな楽器にシフトして。親父は今もやっているんですけどね(笑)。ダルブッカの師匠も日本の第一人者で、小学生の頃に親父の練習についていったりしていました。そういう変な英才教育というか音楽的な環境で育ったんですよ。だから音楽はジャンル問わずずっと好きです。『春の遠足』にしても、unownやMixologyも「音が最高だった」って言ってくれることが多くて。映像作品は音に助けられているところがあると思います。だから自分のものづくりのエッセンスというか大きな影響は音楽ですね。あと僕は特定の人の作品を好きになるタイプではないと思います。人とかジャンルとか関係なく、自分が感じたものに素直に…だから言葉で上手く言い表せないというか。「感じたい! いろんなものを吸収したい」って感じですね(笑)。

V: ということは映像であってもコラージュであっても、大切にしてるのはそういう自然発生の感覚や初期衝動?

A: 自分が遊んでいることですね。「遊太」っていう名前をつけられたからそう思うのかもしれないですけど、遊び心をどう共感してもらうかっていうのが、ずっと共通して大事にしているところですね。コロナをきっかけに、世の中は本当におかしいことだらけっていうことに改めて気づいて、さらにコラージュの作品を残していきたいと思うようになりました。御上が言ったことを疑うことなく受け入れる思考停止しちゃった人たちが日本にはたくさんいると思うんですけど、それは本当によくないというか危ないと思って。考え方は人それぞれで当然だと思うんですけど、自分が受け取ることに対して引っかかりを持つことは大切なんじゃないかと思うんです。自分のフィルタをしっかり持つべきだっていうのが一番言いたいことでなんです。だからコラージュの中にいろんな仕掛けをしていて。元々デッサンを勉強していたんで絵として完結させる能力は高いんです。あり得ないものや違和感のあるサイズのものを組み合わせても絵として成立させて、観やすい作品を作ることができる。でも「ん?」って何か気づける仕掛けを入れてあります。そういう作業を観る人にやってほしい。それこそが今生きる上で大事な感覚であって、遊び心を持って観たらもっと楽しい世界がその先に隠されていて、それを感じるかどうかもあなた次第ですよって。正解はないですけど、僕は仕掛けているっていう。「どうぞ遊んでいってください」って。それが一回リセットしてから見出した自分のスタイルであって、今一番楽しいことです。

V: すべて繋がっているね。

A: そうなんですよ。僕は人生設計するタイプじゃないですし、そうしても全然うまくいかないですからね。小学校の先生から始まって、予備校の先生、その後に仁くんや翔平くんに出会って。そしてTBPRのオグ(小椋慎吾)くんや(上野)伸平くんとか。自分にとっていろんなターニングポイントで尊敬できる人と知り合って、いい意味で人生を変えられて。その先に自然な流れで繋がって今があるんで。

V: なるほどね。それで今回PagerTokyoでコラボ・展示をすることになったわけだけど、それについて聞かせてください。

A: 東京は特に縁がある土地でもないんで、実はどうしようかなって結構悩んだんですよ。京都のLAMPで展示をしたときは、縁のある土地だしちょうどオリンピックがあったからスポーツ縛りの作品を作ったんですけど。でも今回は自分ができることすべてをぶつけようかなって。テーマで縛らなくても僕の作品には共通したコンセプトがあるんで。僕の作品の世界観をぶつけて、それを味わっていただければ(笑)。でもひとつ大きいのは、神保町っていう場所が古本屋さんの聖地なんで。そういう意味では昔から神保町に行ってたんですよ。だから古本を売っている街で古本を切り刻みまくって作った作品を展示するだけで面白いかなって(笑)。Pagerっていう単語にはPage(ページ)っていう文字が入っているし。だから今回は本を上手く使おうっていう。額縁も古本で作っています。だからアクリル版と金具と紐以外は全部本でできています(笑)。

V: ヤバいね。それはかなり見応えあるね。では最後に今後の展望は?

A: 今までもビジョンを持って生きてきたわけじゃないので…。別に大きな野望があるわけじゃないですけど、シンプルにこの楽しいものづくりを続けていきたいです。それに世の中の人が共感してくれて、もっと遊び心を持って生活して、豊かになっていけばいいなっていうのが一番の思いですかね。あとは音楽の方の仕事。もらった音楽を聴いて、そのエッセンスを噛み砕いて、その人たちに向けて最高の作品を送り出すという作業もすごく楽しいことだし。自分がやったことのないジャンルの音楽の人たちにも作品を提供してみたいですし、それはめっちゃ楽しみなことですね。コラージュっていろんなことに使える最強のツールなんで。だってずるいじゃないですか。借り物のアートだし。でも「これ、誰それのかっこいいヤツをそのまま使ってるじゃん」って言われちゃったらダサいし。訴えられることもあると思いますし。でもコラージュとかサンプリングアートで大事なのは、めっちゃいいウンコをするみたいな。いろんな素材を食べまくって、でもピーピーでもころころウンチでもダメで。めっちゃいい一本グソを出したら誰にも何も言われないんじゃないですかね(笑)。

神奈川県葉山出身。2013年に公開した青春ドキュメント『春の遠足』で注目を集めてフィルマーとしてのキャリアをスタート。その後、unownの作品群やMixology Tourなどを手掛け、現在はコラージュアーティストとして音楽を始めとするフィールドで活動中。