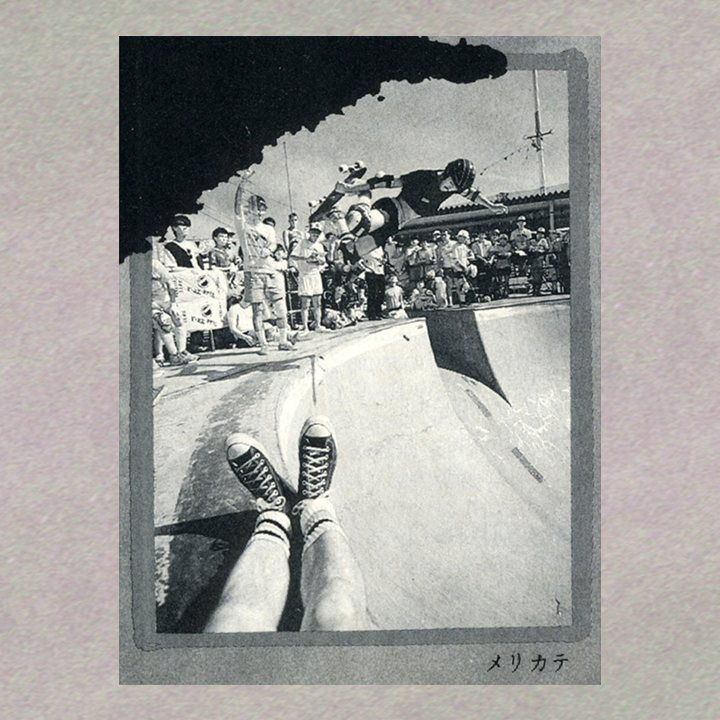

RED BULLのSKATE TALESの最新エピソードは、プロスケーター兼パンクバンドのフロントマンであるJAPANESE SUPER RATにフォーカス。本シリーズのディレクターを務めるガストン・フランシスコが、日本のスケートコミュニティが世界に示す独自性について語る。

──GASTON FRANCISCO / ガストン・フランシスコ

[ JAPANESE / ENGLISH ]

Photos courtesy of Gaston Francisco

Special thanks_Red Bull Skateboarding

VHSMAG(以下V): まずケントの第一印象はどうだった?

ガストン・フランシスコ(以下G): 事前にケントについてかなり調べてたから、ある程度どんな人間なのかイメージして行ったんだ。でも全然期待を裏切られることはなかった。想像以上だったよ。第一印象は、本当に正直な人間だと思った。見た通りっていうか、そのまんまだよね。

V: スケートスタイルを見ると予測不能な印象があると思うけど、撮影はスムースに行ったの?

G: 正直、最初は少し心配だった。予測不能すぎたり、一緒に撮影を進めるのが難しいかもと思ったけど、ありがたいことに全然そんなことはなかった。プロスケーターとしてやっていけてる理由もそこにあると思う。確かにワイルドで予測不能なんだけど、同時にかなり仕事しやすいんだ。やるって言ったことは絶対にやる。だから全然困ることはなかったね。

V: じゃあ全部計画通りだった?

G: いや、全然そんなことない。Skate Talesの撮影では、いつも即興の余地を残しておくんだ。結局のところSkate Talesはドキュメンタリーだから、自然に話が流れる感覚が必要だと思う。だからケントともガチガチにプランしすぎないでオープンにしてた。質問をたくさん投げて、即興の余地をたっぷり残して、流れに任せた感じ。最終的にめちゃくちゃ一緒にいて楽しいヤツで、オレたちのことをすごく気遣ってくれた。最高だったよ。

V: どの撮影にも「えっ、今何が起こった?」っていう瞬間があるよね。今回もそんな瞬間はあった?

G: リハーサルスタジオにケントとマダース、それに田中レイと行ったときだと思う。レイはJapanese Super Ratsのドラマーなんだ。3人で一緒に演奏したことは一度もなくて、マダースはヤツらがどんな音楽やってるのかもまったく知らなかった。でも正直、最初のトライから信じられないくらいヤバかった。ケントがマイクを掴んだ瞬間からオレたちが帰るまで、ずっとエネルギーが爆発してた。完全に燃えてたね。あれは間違いなく「何だこれ!?」っていう瞬間だった。「このエネルギーはどこから来てるんだ?」って。

V: ではケントの人となりを表現するお気に入りの瞬間は?

G: ケントのスケートがすべてを物語ってると思う。スケートしてるのを見てると、バンドでパフォーマンスしてるのを見てるのとすごく似てる感じがする。同じ種類のエネルギーなんだよ。音楽でもスケートでも、激しいけど基本的にはポジティブなエネルギーがあふれ出てて、それをうまくコントロールする方法を知ってる。ケントがスケートしてるのを見たのが、たぶん一番衝撃的だった。もうひとつ印象的だったのは逗子の自宅。パンクで反骨精神のある男がきれいに整った家を保ってるのを見たときだね。超清潔できちんと整理されてる。美しい空間で歓迎してくれた。普通のスケーター、特にあんなワイルドなイメージのスケーターからは想像できない。それがケントについて多くを語ってると思う。信じられないほどクリエイティブなエネルギーの塊で、知らない人には威圧的に感じられるかもしれないけど、実際に会ってみると温かくて、一緒にいて最高なヤツなんだ。

V: Skate TalesではOsaka Daggersや森田貴宏とのエピソードもやってるから、日本での撮影は初めてじゃないよね。今回の撮影は他のSkate Talesのエピソードと比べてどう違った? 何か文化的な驚きはあった?

G: もちろんあったよ。今の日本は間違いなくオレの一番好きな場所のひとつ。グローバル化した世界でどこの都市も似たような感じになってきてるなかで、日本はまだ独特なんだ。独自の文化、独自の食べ物、独自のやり方、そして独自のスケートスタイルがある。森田やDaggersを通して発見したのは、ヤツらが完全にユニークなアプローチを開発したってこと。独自の理解の仕方なんだ。ヤツらと出会ったおかげで、オレたちもそれを理解できた。それがSkate Talesの醍醐味だからね。直接ルーツに行って、レジェンドに会って、歴史を学んで、自分たちで掘り下げていく。Daggersはそのスタイルが単に日本人だから生まれたわけじゃないことをはっきりさせてくれた。もちろん文化的な違いはあるけど、同時に意識的に日本独自のユニークな場所を切り開きたいという欲求があった。日本のスケートの環境も影響してる。日本では主に夜にスケートするんだよね。スポットは最高だけど、昼はキックアウトが多いから。それらが全部合わさって、この唯一無二のスタイルが形作られた。森田のエピソードとDaggersのエピソードをやった後、ケントを移行するのは自然な流れだった。ヤツのスケートのスタイルやアプローチと、森田やDaggersが築いたものの間には、間違いなく強い繋がりがある。撮影を始める前からそこには大きな関係性や影響があることは予想してたんだけど、確信はなかった。でも実際に会ってみたら、その通りだった。ケントは実際にOsaka Daggersのメンバーから大きな影響を受けてた。マジで納得したよ。上野伸平と話したときにまた違う気づきもあった。伸平のスタイルはケントとかなり似てると思う。ケントの方が若いから、たぶんケントが伸平に影響されたんだと思う。一方で伸平は「森田が自分のスケートや映像の作り方に大きな影響を与えた」って言ってた。3回目の日本のエピソードで、新世代を撮影しながら、初期のエピソードでカバーしたレジェンドたちへの直接的な繋がりを見つけられたのは素晴らしかった。日本の独特なスタイルのパイオニアたちがケントのような新世代のスケーターに影響を与えて、ヤツらが切り開いた道をまだ辿ってるのを見れたのは素晴らしかった。

V: DNAが受け継がれてるって感じだね。

G: その通り。これは健全なシーンがあることの証明だと思う。きっとケントも今13歳とか14歳とかの若い世代に影響を与えてるはず。まだ世に出てきてないけど、4〜5年後には、彼らにケントの影響が見えるはず。日本の素晴らしいスケートシーンに拍手だね。

V: では撮影中に起こった予想外だったり自然発生的だったことは?

G: Shake Junziに出会ったのは完全に予想外だった。全然レーダーにも入ってなかった。正直、誰なのかも知らなかったし、ケントと繋がりがあるなんて全然知らなかった。それで会ってみたらマジで独特。ケントには森田やDaggersだけじゃなくて、Junziからの影響もあるのかもしれない。スケートだけじゃない。服装とか立ち振る舞いも独特だった。渋谷の知り合いの居酒屋に連れてってくれて最高のディナーも食べた。ハイボールを飲みながら楽しい話をして、それから夜の渋谷でダウンヒル。ピュアなスケート体験の瞬間って言うか。Junziに会って見せてくれたものは完全に予想外のハイライトだったね。

V: ローカルたちと一緒に遊べた感じだね。

G: そう。どこに行っても最高の時間だった。もうひとつ小さなエピソードを付け加えると、逗子で雨が降ってたから横浜に向かって、Blaze Pipeっていう地下のミニランプにたどり着いたんだ。めちゃくちゃいいヴァイブスだった。年上のオールドスクールなスケーターたちのクルーが歓迎してくれて、ケントがスケートしてるのを見て盛り上がってた。正直、どこに行ってもみんなが温かくて心を開いてくれた。日本のローカルスケーターたちとこれ以上ない体験ができたよ。

V: Skate Talesのディレクターとして、毎回どうやってストーリーを形作っていくの?

G: いつも計画はあるんだけど、Skate Talesはカメラの裏側にも人がたくさんいるんだ。カメラでは単にマダースとゲストだけだけど、現場には15人くらいのクルーがいる。StonefaceとRed Bullの人たち。撮影をする前にオレも参加してる小さな開発チームがあるんだけど、まずしっかりリサーチして、何が一番興味深いか考える。そして撮影する4〜5日間の大まかなスケジュールを立てて現場へ向かう。事前にゲスト、今回の場合はケントと話して、何を楽しんでるか、その期間に何が起こりそうかを聞き出す。その情報を使って撮影の計画を準備する。もちろんスケジュールにはつねに余白を設ける。即興の余地をたっぷり残すことが必須なんだ。それがなかったら、ドキュメンタリーじゃなくて単なる演技になっちゃうから。大きなクルーとキャラクターについての調査やサポートがあって、すべてがうまくいくんだ。

V: スケートをリアルに感じさせながら、同時にドキュメンタリーとして成立させるのは難しそうだね。

G: それは100%マダースの仕事。それがヤツのマジックなんだ。信じられないほどクリエイティブなスケーティングだから、世界でもほんの少数のスケーターにしかできない滑り方もできる。だから最初にSkate Talesを考案したとき、真っ先に頭に浮かんだのがマダースだった。誰とでもスケートできるから。バート、フリースタイル、ダウンヒル…なんでもこい。ほとんどのスケーターは特定のスタイルに固執するけど、マダースはいつもクリエイティブで、今ではジャンルを超えて撮影で出会うどんなスタイルにも適応してる。それがSkate Talesがフレッシュに保たれてる要素のひとつ。毎回の撮影でガチでスケートするし。何回かトライして諦める人もいるけど、マダースはメイクするまで止めないんだよ。ちょうどブラジルでティアゴ・レモスと撮影してきたんだけど、サンパウロの一番有名なプラザでNBDをふたつもメイクしたし。それほどマダースはSkate Talesにエネルギーを注いでる。全部マダースのマジックだよ。

V: ケントはスケート、ファッション、音楽とかいろんな独自のヴァイブスを混ぜ合わせてる。ひとつのエピソードですべてをカバーするのは大変だね。

G: もちろんカットされたものもある。いつもエピソードがもっと長ければいいのにって思う。正直、1時間のエピソードとか、この人たちの完全なドキュメンタリーをやりたい。みんなめちゃくちゃ興味深いから。彼らのライフスタイルに魅了されてるから、エピソードはいつも短く感じる。たとえば、ケントのハードウェアブランドの活動に深く入り込めなかった。軽く触れただけ。ジュエリーブランドもそう。触れたけど、やりたいほどじゃなかった。だから、ほとんどは収められるけど、カットされるものもある。編集者の手腕にもかかってる。編集者チームは自分で集めたんだけど、全員スケーターなんだ。これもかなり大切なポイント。見つけるのは大変だけど、ありがたいことに最高レベルの才能を確保できてて、この方向で続けていけることを願ってる。ちなみに今シーズンの編集者はジェームス・チーサム。

V: ガストン的に、ケントのエピソードが過去のものと比べて特別だと感じる点は?

G: ケントのエピソードは本当にSkate TalesのDNAを捉えてる。正直、ケントはSkate Talesそのものだ。あんなユニークなスタイルを持つ日本人スケーターを他にどこで見つけられる? ヤツのトリックの大部分には名前すらない。セッションを見てると、今まで見たことないトリックがわんさか出てくる。その上、パンクバンドもやってる。歌えないって言ってるけど、ヤツは単に自分を表現してるんだ。それでいてプロスケーターのキャリアを維持できるほど賢い。それには思考と戦略が必要なんだ。ひとりの人間にこれらすべての要素があって、まだ30歳にもなってない。20代前半ですでに自分のブランドを立ち上げてる。そんな人材をどこで見つけられる? スケートコミュニティだよ。それがスケートボードが若い頃から教えてくれること。クリエイティビティと問題解決能力。スポットでキックアウトされたら解決する。夜に行くか、朝早く来るか、適切な瞬間を待つ。ストリートが問題を解決するよう鍛えてくれる。スケーターのなかには性格やスキルにレイヤーがプラスされてるヤツがいて、ケントは間違いなくその類だ。このエピソードには本当に満足してるよ。

V: Skate Talesはスケート以上のことにフォーカスしてるよね。人間的な要素を毎回のエピソードで前面に押し出す秘訣は?

G: 最高のクルーがいること。マダース、カメラのダニエル・ミラーン、もう1台のカメラのジャック・トンプソン、プロデューサーのオリバー・マーティン。みんなスケーターか、スケートコミュニティ出身か、その世界で活動してる人で、みんな違う国出身で違う興味を持ってる。音楽からアートまでさまざま。スケートがオレたちを結びつけてるんだ。だからゲストにとっても親近感があるんだと思う。ゲストの活動に本当に興味を持ってるからね。安心で自由な雰囲気を作って、ゲストがありのままでいられるようにしてる。もうひとつ大切なのは、事前にゲストと話すこと。全員がSkate Talesを撮影前に見たことがあるわけじゃないから。オレたちがスケート以外で彼らがやってることから学ぶことに本当に興味があって、理想的にはそれを撮影したいと思ってることを確実に知ってもらう。それが重要。彼らが愛する活動だからね。自然に最高の形で見せたいと思う。そうすれば、歌でも絵でも凧揚げでも何でも、オレたちとシェアしようと頑張ってくれる。そしてオレたちがオープンマインドでいること、それも大切だね。

V: このエピソードによって、日本のスケートに対する見方は変わると思う?

G: そう願ってる。ケントのエピソードで円が完璧に一周したみたいに感じる。また森田とチョッパーの話になるけど、ケントはそのふたつのシーンの結果、または完璧な融合みたいに感じる。理にかなってると思うんだ。だからこのエピソードを見せたかった。初期のシーズンでそのルーツをカバーして、それがどのように進化するのかを見せたかった。マジで興味深くて、日本のスケートがコンテストやオリンピック以上のものだってことを示してる。このエピソードがその証拠になってくれることを願ってるよ。

V: 今回の撮影で次のプロジェクトに役立ちそうな学びはあった?

G: まあ、ある程度わかってたことだけど、いい通訳がいると全然違う。今回はマイケル・チアがいて、ヤツ自身素晴らしいスケーターで、スペイン語と日本語両方が流暢。オレたちが話さない言語でのエピソードでは通訳が必要だけど、ただの通訳じゃダメだってことを学んだ。スケーターの通訳がいないとダメなんだ。

V: もしもう一度ケントとSkate Talesをやるとしたら、何をしたい?

G: 正直、もっと逗子を堪能したい。天気に恵まれなかったから。大雨であのエリアを本当の意味で見ることができなかった。今回手伝ってくれた友人のローレンス・キーフもそこに住んでて逗子のことをすごく褒めてたから、本当に興味があった。映画祭もやってるし、ビーチにミニランプもあるとか。最高の1日を過ごす準備はできてたのに、雨で台無し。もしもう一度やるなら、映画祭とミニランプの周辺で逗子の日を計画したい。

V: では今後Skate Talesに出てもらいたいドリームリストは?

G: 正直たくさんいるけど、すぐに頭に浮かぶのはチャド・マスカ。それを実現したい。実際、本人としばらく話し合ってたんだけど、怪我しちゃって長い間スケートしてなかった。スケートなしではエピソードはできないから、復活するまで待たなきゃいけなかった。今は回復して自分のブランドを始めてる。一匹狼で全部自分でやってる。始まったばかりだから、今シーズンは忙しくてタイミングが合わなかった。でも来シーズンか他のシーズンでマスカをフィーチャーできることを願ってる。聞きたいことがたくさんあるし、シェアしてくれる知恵もたくさんあると思う。

V: では最後に、このエピソードを観て感じてもらいたいことは?

G: よく「スケートボードって何? アートフォーム? スポーツ? ライフスタイル?」って聞かれることが多い。オレたちにとって、Skate Talesにとって、スケートは絶対にスポーツじゃない。生き方だ。そしてその生き方にはいろんな形がある。バンドをやったり、アーティストになったり、他のことをしたり。スケートは社会の端っこに存在してて、ほとんどの人は完全に理解するのが難しい。だからこそ、スケーターは違った視点を持つことができる。それが本当に興味深い人間を作り出す。Skate Talesはスケートを軸にした番組だけど、スケーターたち自身のように、表面で見えるよりも深いものがあるってことを感じてもらいたい。オレたちはただのスケーターじゃない。スケーター+他の要素なんだ。Skate Talesはスケートだけじゃなく、それに付随するものも見せる。この番組の目的のひとつは、メダリストやThrasherの表紙を飾るようなスケーター以外の人にもスポットライトを当てること。いわば、アウトサイダーとか、周りと違うやり方をする連中。スケートの在り方も人生の生き方もひとつじゃないってことを知ってもらいたい。無数の方法がある。我が道を突き進むスケーターの姿を見て、自分なりのスケートや人生を探求して、新しいやり方で突き進むインスピレーションを与えることができれば本望だ。

Gaston Francisco

@gastonfrancisco

1978年生まれ、アルゼンチン・ブエノスアイレス出身。2000年代に中米初のスケート誌『FLOW』を立ち上げ、現在はバルセロナを拠点にRed BullのSkate Talesシリーズのディレクターを務めている。