福島を拠点にMANWHOを主宰するカズヤメンこと横江和也。仲間との時間を何より大切にしながら、映像でローカルの空気や人の魅力を伝えてきた。節目となる作品『この10年』を機に、これまでの歩みとこれからについて話を聞いた。

──MANWHO: KAZUYA YOKOE

[ JAPANESE / ENGLISH ]

Photos courtesy of Masa

VHSMAG(以下V): まずスケートビデオ制作を始めた経緯から教えてください。

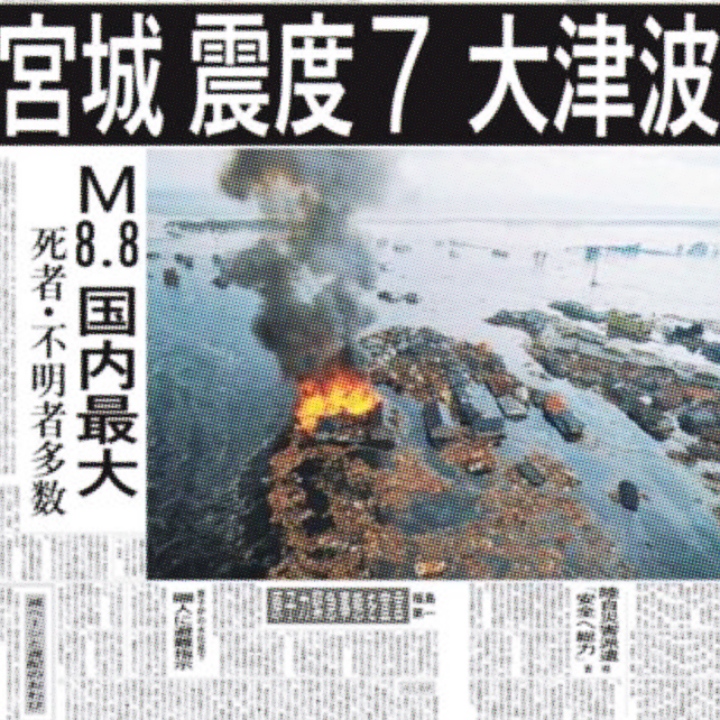

横江和也(以下K): 最初は当時の仲間とのちょっとしたツアーの記録用みたいな感じでHDの小さいハンディカムを買って、みんなで撮り合って思い出クリップを作ったりして遊んでました。その頃は仕事で郡山に住んでたんですけど転勤で仙台に行くことになって、それからフィルマーとして本格的に撮るようになりました。個人的に多くの好きなスケートビデオがありますけど、TIGHTBOOTHの『LENZ』にこれまでにない衝撃を受けて、「自分もああいうかっこいいことがしたいな」って。ビデオを通して作品として残していく姿勢とか、VXを構えてる姿もすごくかっこよくて。仙台にはマルさんがいてBridgeがあって、その存在も一層自分を夢中でビデオを作る方向へと向かわせてくれました。フィルマーにはドラマがあると言っていたのを覚えてます。街に出たら滑ってるスケーターが当時もぼちぼちいて、「オレが撮るからローカルビデオ作ろうぜ」って誰かしら誘って撮影しだした感じです。

V: それは何年頃のこと?

K: それが2014年ですね。

V: では今回の『この10年』はキャリアすべてを振り返って制作したということだね。ではMANWHOという名前の由来や「万の風通り良く集まりしもの」というコンセプトにはどんな思いが込められてますか?

K: ビデオは基本的に僕が作ってるんですけど、グラフィックを担当してくれてる相方がいて。朱のべんっていう絵描きで、仙台に住んでいます。もともとは福島県の会津若松の出身ですけど、仙台に行ってから出会いました。立ち上げ当初からいろいろビデオの相談に乗ってくれたり、グラフィックをお願いしたりしてきました。ビデオで使う曲を決めていくときに、バスキアがやっていたバンドの“The Man Who”という曲があって、そのときはまだプロダクション名も決まっていなかったんですけど、「MANWHO」っていう字面がすごくいいなと思ったんです。「マンフー」って口にも出しやすいしねって。「MAN=人」って言葉が入っていて、一人ひとりのスケーターがどういう人間なのか、何者か、そんな人間味のあるスケートビデオになると思いました。頭を抱えて捻り出したとか降りてきたというよりは、目を凝らしたらそこにいたのかっていう出会いで名前は決まりました。それから「これ漢字でも書けるよね」って話になって。「たくさんの風=万の風」っていう意味を持って、いろんなスケーターが登場してそれぞれの風を吹かせるような、そんなプロダクション名になりました。チームとかクルーみたいなもののニュアンスよりもっと自由で、集まりしものって感じです。

V: そういう感じでやってきて、いろんなスケーターとつながっていったと。5年半続けた「うわさ」という場所が最近クローズしたと聞きました。地元のスケーターにとっても重要な空間だったと思うけど、あの場所は自身にとってどんな意味を持ってましたか?

K: 一番実現したかったのは、MANWHOの世界観を実際に体感できる場所をつくることでした。それまではMANWHOの実体みたいなものってほぼビデオを通してしか感じられなかったと思うんですけど、対面や対話のなかで自分たちが何をどうやっているのかを感じてもらえたり互いに影響し合えることも大切だと思っていて。自分たちが大事にしているものや感覚があの街の風情、あの場所に詰まってました。寂びていくものの美しさとか。何よりMANWHOが繋ぐ大きな輪があって、それに誰しもが直接触れられる場所でした。だから「うわさ」で一番大切にしたかったのは人と人のコミュニケーションで生まれる何かですね。画面を通してではなく、実体として味わえるようなことです。喋ってばかりいましたね。最後はいつも遊びに来てくれたスケーターたちと2階で敷き詰められたように眠ったりして。小さな街の端っこではあるんですけど、街に自分たちの安息の地があるっていうのはすごく意味のあることでした。

V: 「うわさ」での5年半の活動のなかで、特に心に残っている出来事や人との関わりは?

K: 特にって言うと思い出が多すぎてうまくまとめられないですけど…。やっぱり一番印象に残ってるのは、遠方からわざわざ来てくれた人たちの存在ですね。時には原付とか車で何時間もかけて「うわさ」を狙って来てくれる。そういう人たちの姿にはすごくパワーをもらったし、みんなの顔を今でもちゃんと覚えてます。あの場所でヴァイブスを交換し合った出来事のすべてが心に残ってますね。意外とスケーターではない人の来客も多かったですよ。写真家、音楽家、絵描き、さまざまですけど、自分の表現をしてたり表現したいという思いを持つ方との出会いが多くて、自分にとっても刺激になりありがたいことでした。そして何より新町ビル街、あの通りでスナックのママやマスターたちを始めとする近隣のみんなにも愛されながら、平和に「うわさ」を開くことができた、何でもない日常が特に心に残ってます。

V: ではキャリアを振り返る『この10年』というビデオプロジェクトはどのように始まったの?

K: 2023年に出した前作『万風神』も渾身のものだったので、しばらくは店の運営や家族に時間を使ったりしながら何を撮っていくか様子を見てました。2024年に入って「今年で10年目だな」ってふと思って、そしたらなんかまた動きたくなってきて。この10年で自分がどこまでやれるようになったのかを、もう一度試したくなったというか。やっぱり自分にとってはフィルマーとして生かさせてもらった時間なので、その感謝を込めたものを映像にしたいと思って自然と車を走らせた感じですね。

V: なるほど。10年を振り返って、積み重ねてきたつながりや経験値とかを新しいクリップで表現するっていうニュアンスなのかな。

K: そうですね。そしてそれは自分の10年というだけじゃなくて、MANWHOの10年でもあるし、今回パートを撮っている原 功次朗なんかも10年来の友達だし。ビデオに出てくれてる仲間たちの10年をそれぞれ思い返すような作品になったらいいなっていうところですね。自分と仲間の人生の節目とするために作りました。

V: やっぱり観ていて被写体との距離感が近いっていうか。仲間で構成された作品だけにすごく純粋な40分っていう感じがして心地いい作品だと思いました。今回の撮影や編集にあたって、最初に決めていたことやブレなかった軸は?

K: なんとなく間に合わせたい時期があったので、多くのスケーターを撮ったりするような作り方をするには時間がなさすぎると思いました。だからまず何を一番大事にするかって考えたときに、やっぱりパートを撮る人たちとの時間を最優先にしようと思いました。今回パートを撮ってる福間イオリは福岡、鉾久泰三は大阪、功次朗は神戸という感じで、みんなそれぞれ別の場所にいるんでやっぱり自分が会いに行かないといけない。持ってる時間と体力はそこに費やしました。今撮るべきスケーターを撮るという選択をしていった結果だと思います。

V: 今回パートを担当しているスケーターたちは、スケートスキルはもちろんだけど、それ以上に「自分との関係性」という部分が大きかった? 選ぶうえで自然とそういう関係性の深い人たちになっていった感じ?

K: 単純に「人間性がいいからパート撮ろうぜ」っていうだけではないし、そこはちゃんとフィルマーとしてカメラを向ける見極めがあるというか。路上でスケボーすることのリスクがどんどん上がってきてるなかで、スケーターとして瞬間的に発揮できる能力も問われてると思います。そしてやっぱり撮るにあたって、そのスケーターのファンであることが大前提ですね。たとえ相手が若くても、リスペクトを持って「この人のパートを撮りたい」と思えること。撮っててうれしい、楽しいって純粋に思えるのが一番大事で。そういう関係で一緒に作っていくからこそ、面白くなるんだと思います。

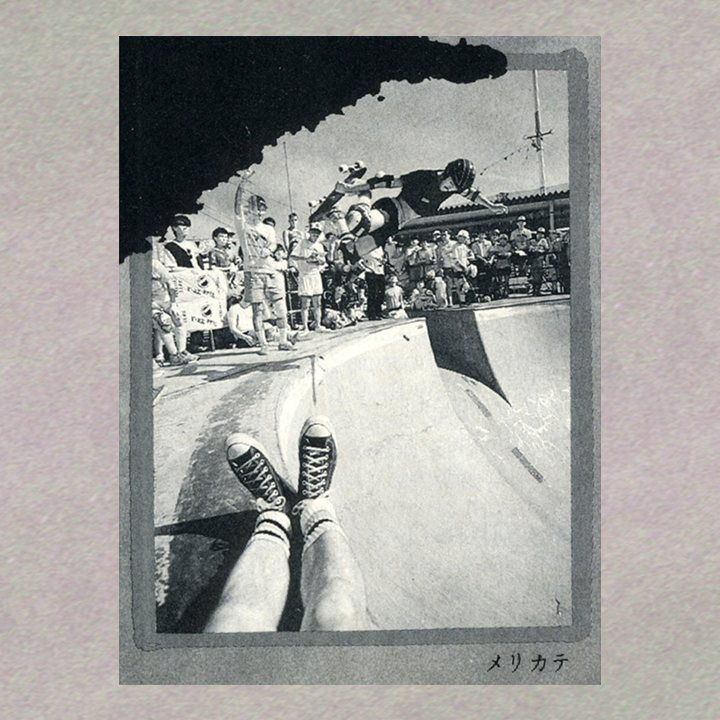

V: パートっていう枠組みでいうと、フォトグラファーのMasaのパートがあったのは斬新だったと思います。やっぱり彼とのこれまでの関係性があったからこそ、ああいう形になったんだよね?

K: そうですね、ビデオ全体の構成を考えていくなかで遂にMasaのパートが必要だなと思うようになったんです。これまでいつもともに歩んできたんですけど、映像のなかで彼の写真をフィーチャーしてこなかったんですよね。今作はMasaが撮ってるものや彼の雰囲気を、ちゃんと感じ取ってもらえるセクションが必要だと思って、それで一緒に作っていった感じです。あとStrushのビデオで前にタカヤンさんにフォーカスしてたじゃないですか、細田大起くんの映像の後に。あれはやっぱりMasaも僕も印象に残ってました。ああいうスライドショーみたいな、写真で構成する映像表現の可能性もまだまだあるっていうのは思いましたね。

V: では今回の作品の選曲については?

K: RA’S DEN RECORDSっていう大分県でレコード屋をやっているスケーターで腕利きのDJがいて、御手洗 優くんっていうんですけど。『MAN WHO 2』ではオリジナルの楽曲も製作してくれて、『MAN WHO 3』以降は選曲の面で大きく関わってくれてます。すべての曲を優くんがハメていくわけではないんですけど、彼が「これMANWHOに合いそうだな」と思う曲をたくさん送ってくれてそこからこっちで映像に乗せてみたり、「もうちょいこういう雰囲気で」とリクエストしたり。いつもそういう地道なやりとりをしながら一緒に進めてます。ツアーの途中で大分に遊びに寄ってみたりして。MANWHOの感じとか僕の好みもわかってくれてるので優くんがいるのは心強いですね。それを骨格にしながらべんさんがアイデア出してくれたり、僕が「ここのパートは絶対これしかないでしょ」ってなる部分もあるしって感じです。

V: 映像表現でスケート以外から影響を受けるものは?

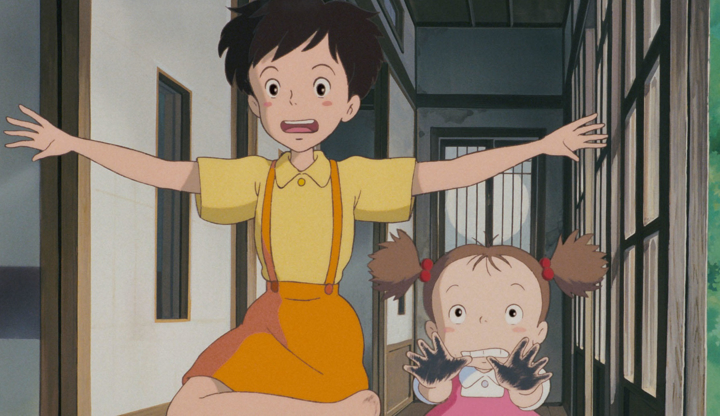

K: 小さい頃に観た映像。昔って金曜ロードショーとか、そういう映画番組がたくさんあったじゃないですか。今はもうテレビを観ないんで最近どうなってるのかわからないですけど、当時そういう番組で観た日本の映画ですかね。幼少期の記憶にある、あの懐かしい感じ。たぶん今、自分が表現してるものって、現代を生きながらも、どこかでそういう懐かしさ…新しいけど懐かしいみたいな感覚を探し続けてるんじゃないかなと思います。つい最近だと小さい頃にテレビで観た『水の旅人』という’94年の映画をVHSテープで入手しましたね。

V: やっぱり海外じゃなくて日本の映画なんだね。MANWHOの作品には海外というより日本の文化に根ざした美意識が感じられるけど、その辺はどう捉えてる?

K: スケートを始めた頃は、友達の家でAntiheroの『Tent City』なんかを観てアメリカへの憧れとかはありました。ビデオを観て、たとえばニューヨークの雰囲気とかにも当然憧れたんですけど、ビデオを自分で撮りながら経験していくなかで気づくのは、なぜ彼らがかっこいいのかというと彼らは自分たちの「土地」で、自分たちの「生き方」を映像で表現してるからだと思うんですよね。アメリカや海外に本当のリスペクトを払うのであれば、こちらは自分たちが育ってきた場所や文化をベースに表現して、お互いその違いを認め合えるというか、感じられるようなものであれば一番いいなと思います。あと日本人として今この激しく変わりゆく時代のなかで、これまで大事にされてきた日本の風景や文化、感覚を自分なりに消化して残していきたいみたいな思いもあるかもしれません。その懐かしさみたいなものをどこかで探しながら、自分なりの育ち方や経験、感覚をベースにした表現をしようとしてます。それが一番嘘がなく、自分らしさを伝えられるんじゃないかなと思ってます。

V: では映像を通して伝えたいこと、特にこの『この10年』に込めた思いは?

K: 命の尊さ。生きてること自体がすごく貴重です。この10年のうちにも仲間や家族、大切なものとの別れを経験していくなかで、自分の命にも限りがあることを身をもって実感してます。だからこそ生きてるうちにやりたいことをやらなきゃと強く思ってて、それがモチベーションになって作品を作ってきました。情熱の炎を燃やすことです。そういう気持ちが伝わればいいなと思ってます。決して映像でわかりやすく説明してるわけではないので、観る人の心の奥に何か届くものがあればと思いますね。きっとビデオはこの身より長く生きて、自分や仲間もビデオのなかで生き続けると思って作ってます。そこのイメージができるので1本のビデオを作るっていうことにいつもすべてを注いでます。

V: 時間が限られてるって認識すると考え方も方向性とかもそれなりに定まるだろうね。

K: やっぱりフィルマーとしての自分にも限界があるというか。命はもちろんのこと、今の体がいつまでも同じように動いて、同じクオリティで映像を撮れるとは限らないですからね。たとえば膝を壊して鬼プッシュについていけなくなったらいろいろ変わってくると思うし。人間は変わっていくじゃないですか。最終的には死ぬことになるし。そういう変化を念頭に置きながら、今できることを選んでいかなきゃいけないなと感じてます。方向性で言えば、世の中の風向きみたいなものもありますしね。昨年は猛プッシュで作品を1本作り上げる感じでやりましたけど、実はこちらの都合だけでなく大きな他力の風も読みながら舵を切ってるような気がします。

V: 「うわさ」が閉店するっていうIGの投稿で、「理想を描き続けるには自分自身が変わり続けるしかない」って書いてたのが印象的だったんだけど、MANWHOが描く理想ってどんなものなんだろう?

K: 自分を含めて関わり合うみんながこの1回きりの人生の旅を楽しいと思えてくれれば最高で、それが理想かもしれません。日々の生活。楽しいと思うことしかやりたくないし、時間を使いたくないですね。欲求を持って、その欲求のハードルを上げ続けること。それが作品やスケボーそのものに表れてくると思います。

V: 今回の作品を撮り終えた後に「今後も撮り続けていきたい」ともIGに書いてたけど、それは『この10年』が今後の動き方を再確認する作業になったってことなのかな。

K: そうですね。「この10年」を撮りながら今一度初期衝動を再確認したかったんですよね。やっぱりスケートビデオを作るのが一番ワクワクします。ただ「何をしていくか」「自分の時間をどう使うか」をちゃんと考えなきゃいけないと思ってます。これまで通りビデオを作って、店をああいう形で続けて、仲間や家族を愛して…それを身ひとつで全部やるには時間が足りないと思うようになりました。だからあの店の形で続けるのは終わりにして、次なる理想の形を目指そうと。店の閉店は悲しい話ではなく自分で決めた次なる展開です。そこに向けて今は少しずつ遊びながらイメージを膨らませてます。どうやったらもっと自由に楽しみながらやれるかなって。

V: 自宅でビデオの編集をしてるということで、そこがMANWHOの世界観すべてを体感できる新しい空間になるってことだね。

K: どういう場所から作品が生まれているのか、制作の場所の雰囲気や生活も垣間見てもらえれば一層ビデオや世界観への理解が深まるというか、感じてもらえるものもあるかなと思います。

V: ではMANWHOの活動で大切にしてることは?

K: とりあえずやりたくないことはやらない(笑)。やるべきことは誠実にやる。でもいろんなことを大事にしてますね。まず仲間がいなければここまで続けられなかったし。フィルマーなんてひとりでいたって何もできない。撮れないですからね。ビデオを作りたいって夢中にさせてくれるようなスケーターが存在してくれてるのがうれしいです。そういう意味では一人ひとりのスケーター、仲間とともに生きていくことを一番大切にしてます。

V: では今のスケートシーン全体を見て思うことは? オリンピック以降は競技としての側面に注目が集まるようになった一方で、ストリートでは締め付けが強まっている現状があると思うけど…。

K: スケーター自身も、考えながら、変わりながら動いていかなきゃいけないってことだと思います。これまで通り、ただ「楽しいからやる」っていう気持ちだけで続けようとしても、世の中の環境が変わればそれだけでは難しい場面も増えてきますよね。だから強情張ってそこで戦うよりも、うまくいなしながらこっちが変化していくしかないんじゃないかなって。忍んでいくしかないと思います。あんまり目立ちたくないですよ(笑)。

V: 仙台を経て地元である福島を拠点に活動を続けることに意義や使命感を感じてたりする?

K: 自分にとって居心地がいいっていうのが一番大きいですけど、ここで活動することにはちゃんと意義はあります。別に「生まれた土地が一番いい」って言いたいわけじゃないんですけど、地方にもそれぞれの土地にしかない味わいがありますし、生まれ育った土地の風土は人格形成に大きく関わってるとも思います。都市のような刺激はないけど豊かな山に囲まれた福島のような土地で、自分のペースでビデオを作る生活をする方が合ってると思ってます。他県の人を呼び込めるような発信力って簡単には生まれないけど、こうやって自分たちで風を起こして、その可能性のひとつの証明になれたらうれしいです。あとローカルのスケーターのなかには自分で農業を始めたり、ものづくりを始めたり、ライディング以外の表現に広がっていってる人もいます。それはMANWHOが大切にしてることが「うわさ」を通して表現されて伝わった結果でもあると思います。あの場所で体現してきたことで少なからず誰かの生き方に何かしらの影響が出てる。そういうのがあるのはうれしいし、とても意義のあることですね。

V: だからこそ嘘のない作品が作れるっていうことだよね。では最後に今後予定してるビデオプロジェクトがあれば。

K: まだ正直、これからのプロジェクトについて明確に考えてることはあまりなくて。功次朗のパートをもう一発撮ろうぜとか。あとは地元の「うわさ」のローカルスケーターたちのビデオを作ろうかなって酔っ払ったら盛り上がるんですけど。まだ何も動けてはいないんですけどね。それと同時に、自分自身が映像でどこまで遊べるのか、可能性を探ってみたいって気持ちもあります。たとえばブラックバスのルアーブランドをやってる友達がいて、もともとスケーターなんですけど、その彼と一緒にバス釣りの映像を撮りに行ったりして、YouTubeにクリップを上げたらすごく喜んでくれたみたいで。そういうのも含めて、今は「スケボーを撮ること」だけが自分にとってのビデオカメラの使い道ではないと感じてます。もちろんスケートビデオを作るのが一番なんですけど、たとえば子どもが電車好きなので、電車を一緒に撮りに行って、帰ってきて音を乗せて編集したり。そういう小さなドラマを作るのもすごく楽しくて。ただ、それをビジネスとしてお金をもらってやりたいかというと、「やりたいからやる」が先にあって、その結果として何か評価されたり、力が動いたりするならいいですけど、「これはお金になるからやろう」みたいな気持ちでカメラを回すことはないでしょうね。つねにワクワクするような、遊びの感覚をいつも大事にしていきたいです。

『この10年』

manwho.theshop.jp/items/105740289

Kazuya Yokoe

@manwhomono @kazuya_yokoe

1986年生まれ、福島県出身。地元を拠点にMANWHOとして映像制作をはじめとする創作活動を続け、活動10年を迎えた今、新たな展開へと歩みを進めている。