スケートシーンを離れて16年。かつてSLAPやTWSの専属フォトグラファーとして活動していたピート・トンプソンが写真集『'93 TIL』をリリース。歴史的フォトを振り返りつつ、'93年から始まったキャリアの軌跡を辿る。

──PETE THOMPSON

[ JAPANESE / ENGLISH ]

Photos courtesy of Pete Thompson

VHSMAG (V): 写真集の出版おめでとうございます。本作のイントロ部分に'80年代の写真が載っているけど、写真を撮り始めたのはいつ頃から?

ピート・トンプソン(以下P): 10歳くらいからオートフォーカスのカメラで写真を撮ってた記憶がある。祖母が買ってくれたKonica。どこにでもカメラを持ち歩いてたけど、フォトグラファーになろうとしてたわけじゃなかった。身の回りを撮ってただけ。そういう感じで'86年から'91年までオートフォーカスのカメラを使ってた。そしてRicohの一眼レフを手に入れたんだ。それから自分の写真がより意図的になり始めたといえる。でもカリフォルニアのサンタクララで行われた初年のYMCAスケートキャンプで持ってたのはオートフォーカスのカメラだった。

V: イントロに写真が載ってる'88年のスケートキャンプだよね。

P: そう。ちょうどその夏にH-Streetが発足したんだ。そのキャンプにはマット・ヘンズリー、ブライアン・ロッティ、ロン・アレン、レイ・バービー、カール・ハインドマンといったすごい面子がいた。イントロに掲載したダニー・ウェイとニール・ブレンダーの写真はそのときに撮ったもの。

V: 写真ではダニー・ウェイがまだVisionのデッキに乗ってるね。

P: そうだね。当時はまだダニー・ウェイが知られてない時代だったけど、プロスケーターの間では話題になってたんだ。オレは「ダニー・ウェイって誰だ?」って感じだったけど。バートランプの上で撮った写真がまだ残ってて本当にラッキーだったと思う。

V: ピートはノースカロライナ出身じゃなかったっけ? 当時はスケートキャンプのためにカリフォルニアまで来てたの?

P: 実は北カリフォルニアに住んでて、12歳の頃に家族でノースカロライナに引っ越したんだ。だからずっとカリフォルニアでスケートをしてた。それから12年間ノースカロライナに住んだんだけど、そこでスケートフォトグラファーのキャリアが始まったんだ。

V: キャリアが始まった'90年代はどんな感じだった?

P: 現代のスケーターには本当の意味で理解できるかどうかわからないけど…。当時は雑誌が出るとやってることを全部やめて、表紙から最後のページまで4回ほど連続で読んでた。それくらい雑誌が重要なメディアだったんだ。スケートシーンで何が起きてるのか、何がかっこいいのか、みんながどんなトリックをやってるのか知りたくてしょうがなかった。トレンドの移り変わりもあっという間。当時はカリフォルニアに住んでなければ情報が入ってこないし、まったく相手にされない。だからスケート誌を見てると、ファンタジーの世界を覗き見してるような感覚になる。写真は好奇心をくすぐるから好きなんだ。「この日はどんな1日だったんだろう? この写真が撮られる前と撮られた後はどうなってたんだろう?」って想像が膨らむ。完璧な瞬間が雑誌に掲載されてるわけだからね。本当に心に響く美しい瞬間ばかりなんだ。

V: 当時、影響を受けたフォトグラファーは?

P: グラント・ブリテン、スパイク・ジョーンズ、ダン・スタート…。彼らの写真が好きな理由はそれぞれだけど、たぶん一番影響を受けたのはダン・スタート。振り返ってみると、当時はあの人によってスケート写真のあり方が再定義されつつあったんだ。スケート写真は型にはまりがちなところがある。ある意味、誰もがある種の暗黙のルールに従ってしまってるんだ。たとえばスケーターがどこでテールを叩いてるのか、トリックの途中でどうなってるのか、そしてどこに着地してるのかを示さなければならない。なにもそれが悪いと言ってるわけじゃない。トリックの難易度を伝えてるわけだからね。写真の中のトリックのレベルを数値化してるわけだから、読者はそのトリックのレベルを認識することができる。でもダン・スタートはその既成概念をぶっ壊したと思う。「ありきたりなやり方はもうやめようぜ。今まで見たことがないものを見せてやる」って言ってるようだった。写真でトリックを伝えるということじゃなく、照明や雰囲気、そして写真を見たときの感じ方といった観点で革命を起こそうとしてたんだと思う。スケートの写真を見ると「すごいトリックだ 」 とか「スケートしたくなる」と思うもの。でもスタートは観る者の無意識の部分をもう少し深く掘り下げてたと思うんだ。

V: なるほど。フォトグラファーならではの視点だね。ちなみに当時はノースカロライナにいながらSlapで働き始めたんだよね? これは結構珍しい話なんじゃないの?

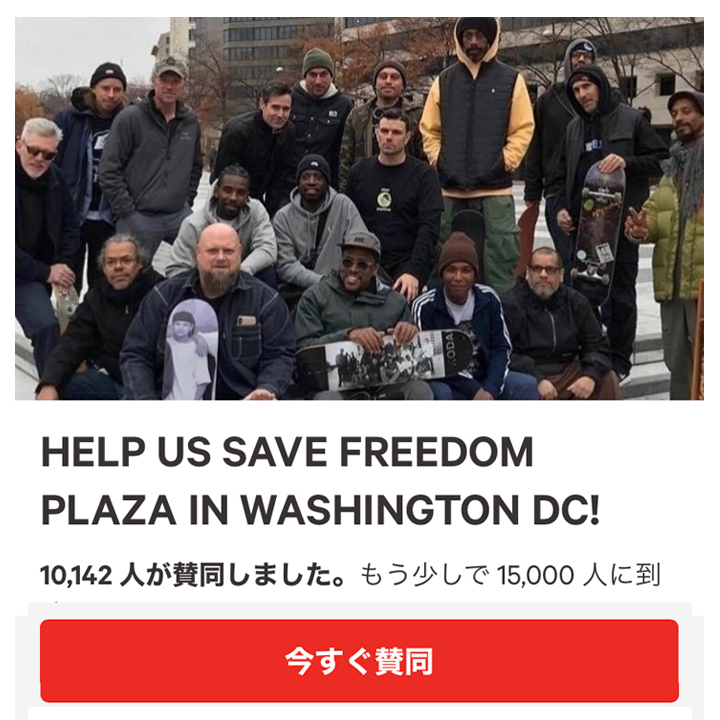

P: 当時は周りにイケてるスケーターがたくさんいたからね。それにオレ自身、Dogtownのフロウライダーだったから滑りまくってた。ノースカロライナで開催されたコンテストに出場したことがあったんだけど、そのときにワシントンDCの連中もみんな来てたんだ。その中にランス・ドーズもいて会話をしたのを覚えてる。ちょうどThrasherに入社してSlapを始める直前だったと思う。それでランスがSlapを始めたときに写真を送ったのかな。写真を使ってもらえるようになるまで少し時間がかかったけどね。あの頃はランスに本当にお世話になったよ。

'93 til cover - Stevie Williams - San Francisco 1999

V: 『'93 til』という写真集のタイトルからもわかるように、ピートにとっては'93年が重要な年ということなんだよね?

P: Slapで初めて写真が使われたのが'93年だったからね。マイク・シンクレアの写真だったと思う。ピンボケでひどい写真(笑)。そしてUnderworld Elementのアマチュアだったダニエル・パウエルの写真も掲載された。ちなみにこれはUnderworld Elementのアド。さらに'93年がSouls of Mischiefの名曲のタイトルにもなってるのは説明する必要ないよね。21歳の頃は永遠にスケートの写真を撮ろうと思ってた。スケート写真がオレをどこへ連れて行ってくれるのか…。『'93 til』('93年から)というタイトルには、その先がどうなるかわからないという意味合いが込められてるんだ。

V: スティービー・ウィリアムスを表紙に起用した理由は?

P: まずこの本を作ろうと決めたとき、表紙がスケート写真ではダメだと思ったんだ。そうなると写真を選ぶのが難しくなる。スケーター以外の人にもスケートの写真集であることをわかってもらえる写真じゃないといけないから。さらには自然光で撮ったシンプルなモノクロのポートレートという、自分自身の好みも満たしてくれるもの。スティービーを表紙に選んだのは、この写真がそういった条件をすべてを満たしていたから。しかも彼のキャリアは驚くべき出来事の連続で、デッキの上でジョイントを巻きながらレンズを見つめてる。ポートレート撮影をお願いすると「いいぜ。勝手に撮ってくれ」って感じ。無理にかっこつけたりポーズを決めたりしない。普段通り。そのときは気づかなかったけど、ポートレート撮影はこうあるべきなんだ。自然体でなければならない。

V: ワシントンDCでフォトグラファーとしてのキャリアが始まったと写真集に書いてるよね。当時のDCのシーンはどんな感じだったの? ローカルに受け入れられるまで嫌がらせを受けたりしなかった?

P: プラスキーパークのクルーには比較的スムースに受け入れられたと思う。というのもノースカロライナから仲間と一緒にDCに行ってたんだけど、オレたちはランス・ドーズの知り合いだったから。すぐに仲間になれたわけじゃないけど、結構すぐに歓迎されたよ。それにその頃のオレの写真はそれなりのレベルに達してたから。ストリートスケートが盛んな場所という意味で、DCはノースカロライナから最も近い大都市。でもフォトグラファーがあまりいなかった。それもあって快く迎え入れてくれたね。もちろん誰も知り合いがいなければプラスキーで嫌がらせを受けるかもしれない。当時はローカリズムが強くてどの街もそんな感じだった。かなりひどいこともあったし。よそ者はクールさを保ちながら滑ってなければならない。もしくはギャグ線が高ければ受け入れられるね。おもしろいヤツはすぐにクルーの一員。わかるだろ?

Andy Stone - Washington DC 1994

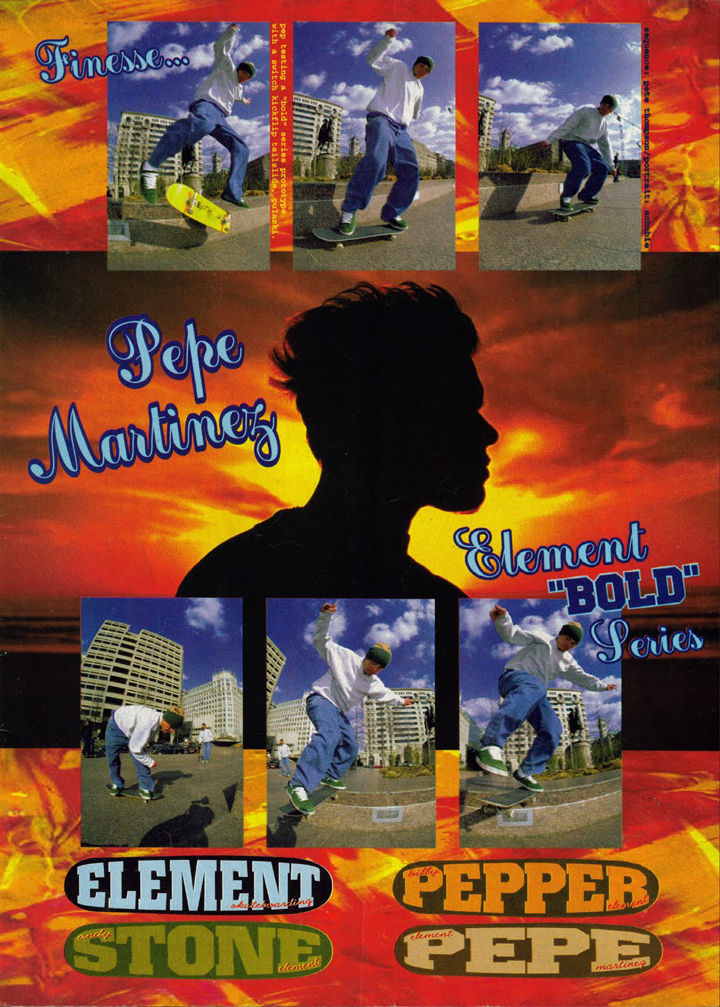

Pepe Martinez - Washington DC 1993

V: ちなみにぺぺ・マルチネスはどんな人だったの? 生前のインタビューとか読んだ記憶がなくて…。

P: 静かな男だったね。あまり饒舌なタイプじゃなくてずっと仲間を見守ってるタイプ。でも口を開くとおもしろい。ヤバいジョークを最高のタイミングでぶっ込んでくるんだ。当時のDCクルーにとって大切な仲間だった。自分のスケートのレベルが周りの誰よりも優れてることもわかってた。でも謙虚なんだ。誰からも慕われてた。威厳があり、品格があった。あれだけスケートがヤバくて素晴らしい性格の持ち主だったら周りから好かれるのもわかるだろ? 繊細で思いやりがあるクソ素晴らしいスケーター。初めてカラーでシークエンスを撮ったのもぺぺだった。たしかプラスキーで撮ったSsキックフリップのバックテール。Elementのアドに使われたんだ。フィルムを合計4、5本ほど撮ったんだけど、最後のロールのときだった。ヤツは失敗して、オレは地面にしゃがんでる。これが最後のフィルムだと伝えると、デッキを拾い上げながらこう言ったんだ。「大丈夫、次メイクするから」。アプローチまで歩いて戻って振り返り、プッシュしてレッジに近づいてくる。そして完璧にメイク。

Pepe Martinez Underworld Element ad - Washington DC 1994

Jamie Thomas - Atlanta 1994

Ronnie Creager- Venice Beach 1994

V: それは鳥肌ものだね…。トム・ペニーに関しては? 写真集に結構な枚数を掲載してるよね?

P: そうだね。トムに関してはラッキーだったと言うべきだね。オレは'95年にTWSで働き初めたんだけど、その年に取材で初めてヨーロッパに行ったんだ。

V: Thrasher系のSlapからライバル誌のTWSとは珍しい転職なんじゃないの?

P: 実はそうなんだよね。あれはかなりヤバかった…。ちょっと面倒くさいことになっちゃって。というのも、オレはイーストコーストの人間だから。Thrasherでオレのことを知ってる人なんていないと思ってたし、オレなんて注目されてないと思ってた。でもオレがTWSに移ったときにちょっとした騒ぎになっちゃったんだ。まだ20歳のガキだったからかなり焦ったよ。世界が崩壊するかと思ったくらい。でもTWSに移ったことで多くのチャンスを手にすることができた。だって、たった5ヵ月でコンテストの取材でヨーロッパに行くことになったんだから。

Andrew Reynolds - Copenhagen 1995

Titus World Cup Templeton fans - Munster Germany 1995

V: そうやってトム・ペニーの写真をたくさん撮ることができたと。

P: その通り。そういう意味でラッキーだったんだ。それにコンテストの後にペニー、レイノルズ、マット・ビーチと一緒にバンの中で時間を過ごしたり…。

V: ピートが撮ったその動画観たよ。トム・ペニーが車内で寝てるやつ。当時は動画も撮ってたの?

P: 当時はそういう感じだったんだ。フォトグラファーが片手間で動画を撮るっていう…。要はビデオパートの質の重要性がまだ浸透してなかったんだ。ステイシー・ペラルタが質の高いビデオを作ってはいたけど、それは完全に別の時代の話。ダン・ウルフのようなヤツが出てきて、いきなりレベルが上がったんだ。それにフィルマーがいればスケーターは同じトリックを2回メイクする必要がない。

Satva Leung - San Francisco 1997

Danny Gonzalez - Tokyo 1999

V: そうやって'93年からスケートコミュニティでいろんな写真を残してきたわけだけど、2004年にスケートシーンを離れたんだよね。当時はちょうどフィルムからデジタルに移行した頃。スケートフォトグラファーとしては楽になったと思うんだけど、なぜその頃に離れたの?

P: まあ、その頃にやめたのはデジタルとは何の関係もないんだよね。シークエンスの撮影はたしかに楽になったと思う。でも実際のところオレはそれを利点とは呼びたくない。便利になったと言うべき。その頃はシークエンスでもスチールでも、オレは何を撮っても上手くいくと確信できるくらいのレベルまで成長してた。だからフィルムもデジタルもオレには関係なかったんだ。'94年にデジタルが登場してたらマジで最高だったろうけどね(笑)。

Karl Watson - Tokyo 2001

Kenny Reed - Barcelona 2003

Jack Curtin - Miami 2004

V: フィルムで撮影したことでフォトグラファーとしての創造性が養われたと感じることはある?

P: あるね。フィルムだと撮るペースが遅くなるから、撮り方についてもっと深く考えるようになると思う。そして一度ペースを落とすと、創造性がしっかりと身につくようになる。何を伝えたいのか考える時間ができるから。まあ、オレの時代にもハイスピードシンクロで撮影できてたら最高だったと思うけどね。でも2004年にシーンを離れたのは、ずっと同じことを何度も繰り返してるような気がしてたからなんだ。クリエイティブな意味合いで成長できない自分にイライラしてた。スケート写真は性質上、創造性が制限されることがあるから。たとえばステアだと下からフィッシュアイで煽って撮るという型にはまった手法になる。そんなときに何か違うことをしたいと思ったんだ。でもスケートを撮り続けながら新しいことなんてできない。その頃に意識してたかどうかはわからないけど、スケートでやってたことを一旦終わらせて、気持ちのなかで他のことをするためのスペースを確保しなければならなかったんだ。だから完全にスケート写真から離れるしかなかった。まだ漠然とだったけど、写真でやりたいことがたくさんあった。まずは頭を空っぽにして新しいことに挑戦していろいろ吸収する必要があったんだ。

V: それで今は何をしてるの?

P: 主にポートレート、商業広告、ライフスタイルの撮影。どんなアーティストにも「こうありたい」という理想の姿があると思う。自分が本当に作りたい理想のアートがあって、現実的に自分が作れるアートがある。でもこのふたつが必ずしも一致するわけじゃない。だから時間をかけて、自分が得意な写真とは何か、そして他の人の活動を見て自分が苦手な写真とは何かを学んできた。アーティストはそれを知ることが大切だと思う。だから今は自分の仕事が楽しいと思える。被写体の真の姿を写し出す生の瞬間を楽しむことができてる。そしてそれを広告をはじめとする仕事に落とし込んでるんだ。

V: 慣れ親しんだスケートコミュニティから現実の社会に飛び出して大変だった?

P: いや、マジで大変だった。10年間、無一文に近かったからね。実はこの本を作り始めた頃、スケートを離れて仕事を変えた当時のオレのことを「セルアウト」と言ってるヤツがいたことを知ったんだ(笑)。「セルアウト? 何に対してセルアウトしたんだ? オレは8年間、カップラーメンしか食えてなかったんだぜ」って思ったけどね。クソみたいに金がなかったから。仕事があれば何でもしたよ。結婚式の撮影もたくさんした。でも実は写真を理解するには結婚式の撮影がいい練習になるんだ。創造性は養われないけど…。撮影の効率性や写真の技術的なことを理解したいなら結婚式の撮影が最適。あとは4年間アシスタントをした経験がかなり役に立った。でも一番葛藤したのは、スケートから離れたことで自分のアイデンティティが混乱して苦しんだこと。10歳からスケートをしてるから、自分のアイデンティティや世界観はスケートによって形成されてる。振り返ってみると、スケートによって創造性の捉え方すべてが身についてるんだ。これがスケートの醍醐味だよね。その経験はプライスレス。そしてスケートという文脈で創造性について考えると、そこに間違った答えなんてない。スケートに正解も不正解もないからね。それは写真でも同じこと。

V: 主観的なものだからね。

P: 完全に主観的。センスと同じだよね。アーティストである以上、センスは非常に重要。スケートをやってきて思うのは、スケーターもアーティストと同じように時間をかけてセンスを磨いているということ。そしてそれは変化していく。進化していく。だから自分がスケートから得たものや今でも持ち続けているものを聞かれれば、答えは「センス」になると思う。そして間違った答えはないという考え方。不正解なんてないことを知れば、何でも自由に表現できるようになる。360フリップをしながらプッシュしてるときも、写真を撮ってるときも、根本的な考え方や感じ方は何も変わらない。

V: 10年以上スケートシーンから遠ざかっていたわけだけど、今回の写真集を作ろうと思ったきっかけは?

P: これまでに撮った膨大な数の写真を見返して驚いたのは、オレのスケートに対する見方が変わってたということ。スケートを撮り続けてたら、この写真集は完成しなかったはずだ。スケートフォトグラファーとしての目線で写真を見てしまうからね。その目線から少しでも離れることができれば、スケートをしてない人の目線で写真を見ることができるようになるかもしれない。そして同時にスケーターにもアピールできるような写真集にしたかったんだ。万人に向けて作品を作ること、それが一番の目的だった。スケートをしない人もこの本を見て「すごい写真がたくさん載ってるな」と思ってもらいたかったんだよね。だからスケートコミュニティでいい写真だとされる写真だけを選ぶわけにはいかない。頭を切り替えないとダメだったんだ。

V: なるほどね。

P: スケートフォトグラファーだった頃は条件反射のような感じで写真を撮ってたような気がする。同じ反応を得るために、同じような写真を撮り続ける。そうしたほうが楽だし気持ちいいからね。でもスケート写真を違った目線で見ることができるようになったとき、スケートコミュニティの常識にとらわれない形の作品をまとめて人にインスピレーションを与えることができるかもしれないと思ったんだ。みんながトム・ペニーの写真を見たいのは知ってる。でも同時に、少し違った視点でそれを見せないと意味がない。すでにスケート誌に掲載されたものを見せたいとは思わない。たとえば今回の本の裏表紙はトムの写真なんだけど、これは過去に掲載されたシークエンスの1枚。グラビアで使ったものじゃない。この本の最大の目的は、新しいものを見せて、その時代や写真に対する理解の幅を広げようとすること。なぜなら今のオレにとって大切なのは、ただ単にクールなスケート写真じゃないから。

V: 自分の思い出や思い入れの度合いで選んだ写真はある?

P: もちろん。「この世界から離れて何か違うことをしなければならない」と思ってスケートシーンから離れたのは事実だけど、過去の写真を見返したのはおそらくセンチメンタルな気持ちになったからだと思うんだ。スケートへの愛情を取り戻すためには、一度シーンから離れる必要があったということなのかな…。そして今は昔と違った観点でスケート写真を見ることができてるってわけ。

V: 今回は掲載できなかったけど写真集に入れたかったスケーターや写真は?

P: こういう本を作るとき、使用する写真を選ぶのはマジで大変なんだよ。「このスケーターの写真を使いたい」と思っても、全部で3枚しか持ってなくてスポットやトリックが他とかぶってて使えないケースもある。もしくは写真の質が良くないこともある。あるいはすでにスケート誌に掲載されてたとか。だから写真を持ってなかったか、持ってた写真がすでに掲載されてたかのどちらか。掲載済の写真も何枚か使ってるけど、こういうプロジェクトはできるだけ未使用のものでまとめたい。あと一緒にずっと撮影してたスケーターたちのポートレートがもっとあればよかった。とにかくバランスよく写真をまとめるのは難しいね。ホセ・ロホ、ロブ・G、リッキー・オヨラとかは入れたかった。

V: たしかにリッキー・オヨラの写真は見たかったね。

P: リッキーの写真は次の本に使うかもしれない。難しいよね。だってたとえフィッシュアイで撮ったホセ・ロホのカラー写真があったとしても、どっちにしろそれは使わないだろうから。下からフラッシュを焚いてフィッシュアイで撮ったものはその時代のスケート写真のトレンドを表現するにはいいけど、オレにとっては時代を超越した写真とは言えないんだ。

V: この本は4つのチャプターに分かれてるよね。'90年代の初期、中期、後期、そして2000年代初期。写真集のなかで思い入れの強いチャプターは?

P: 何とも言えないけど、イントロの'80年代後期かな。スケートキャンプでニール・ブレンダーやダニー・ウェイの写真を撮ったあの時代。フォトグラファーになる前の頃、運だけであんな写真が撮れてた時代。他のチャプターに思い入れがないわけじゃないけど、なかには技術的にはクソみたいな写真もあるから。劣化した写真もある。ネガを持ってなかったものもある。ウェイド・スパイヤーの写真もネガがなかったから実物をスキャンするしかなかった。エド・テンプルトンとジェフ・ロウリーのポートレートもそう。

V: 当時を振り返って懐かしいと思うことは?

P: スケートフォトグラファーの活動を振り返って素晴らしい思うことは、誰も指図する人間がいなかったということ。自分のやりたいことをそのまま表現できる。自由に創造できる環境はプライスレスだと思う。そして自分のやりたいことを全力でやっている人たちに囲まれてる。みんなやりたいことを追求して自分の可能性を広げてるんだ。そこにあるのは純粋な欲求だけ。そういう情熱的な人といるとこっちも夢中になっちゃうよね。

V: では最後に。スケーターとそうじゃない人たちに向けて、この写真集を見て感じてもらいたいことは?

P: 13歳や14歳の頃の気持ちを思い出してほしい。あの頃の感覚と、自分の持ってるすべてを注ぎ込みたいと思える何かを持ってたということ。スケートでも何でもいいから、夢中になれるものを持ってる人はラッキーだと思う。愛着を持ってその頃の感覚を振り返る人はたくさんいると思うんだ。人生は大変なことの連続。友人が亡くなることもあるし、失恋することもある。心が壊れそうになることがたくさんある。でも、あの青春時代には、汚れのない純粋さがあるんだよ。

Pete Thompson

@93til_skateboarding / petethompsonphoto.com

'90年代にSlapやTWSに所属し、数々のアイコン的写真を残してきたフォトグラファー。2004年にスケートを離れ写真家としてのさらなる可能性に挑戦。スケート写真のアーカイブをコンパイルした『'93 til』は全国のスケートショップで発売中。