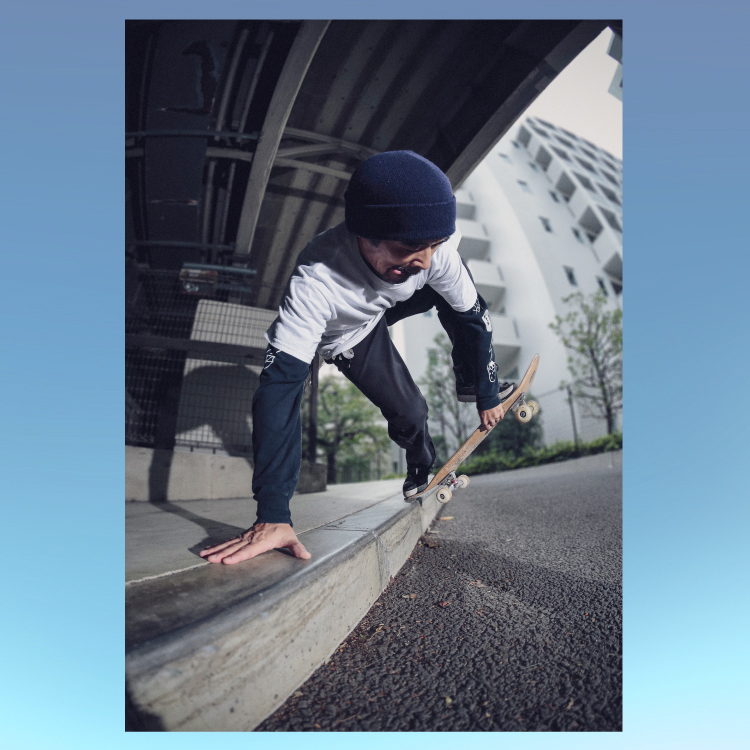

「人類最初のすごい発明ってなんだと思います?」

もう20年くらい前か。年下のスケーターHが僕にそう聞いてきた。そして、自分から聞いてきたくせに自ら間髪入れずに「僕は階段だと思うんですよー」と言った。

階段か…僕はあまりしっくりこなかった。確かに階段によって文明が進化してきたのは間違いないだろう。ただ、それは発明と言えるのだろうか? 階段は自然に存在していて、それを人類が利用してきたのが始まりではないだろうか? 人間の本能的に、段差に足をかけ、上るという行為は生きてくうえで自然に発生するだろう。それを、意図的に目的をもってちょっと利用したに過ぎない気がする。それは発明と言えるのだろうか?

何猿人かは知らないが

「オレ、ノボリタイ、ココ、ウホウホ」

「ナラ、オマエ、ココ、イシオケ、ウホウホ」

「アリガト、オレ、ノボル、ウホ」

「ケシキ、ドウダ、キレイダロ、ウホ」

「アタマ、オマエ、ハゲテル、グゥホォ!!!」

「バカ、ソンナハズナイ、オマエ、ナグル、グゥホォ!!!」

てな感じで、わりと普通な出来事だったのではないだろうか?

だから僕はその時、階段がすごい発明というのにあまりしっくりこなかった。Hから少し不満げに、「デシさんは何だと思います?」と聞かれた。

僕はなぜかその時「ゼロじゃない?」と答えた。なぜそう答えたのかは覚えてない。当時読んでいた本か何かで目にしてたのかもしれない。Hが言った。「でたー! またウザいこと言ってる」と、大先輩のデシさまを思い切り小馬鹿にしたのだ。

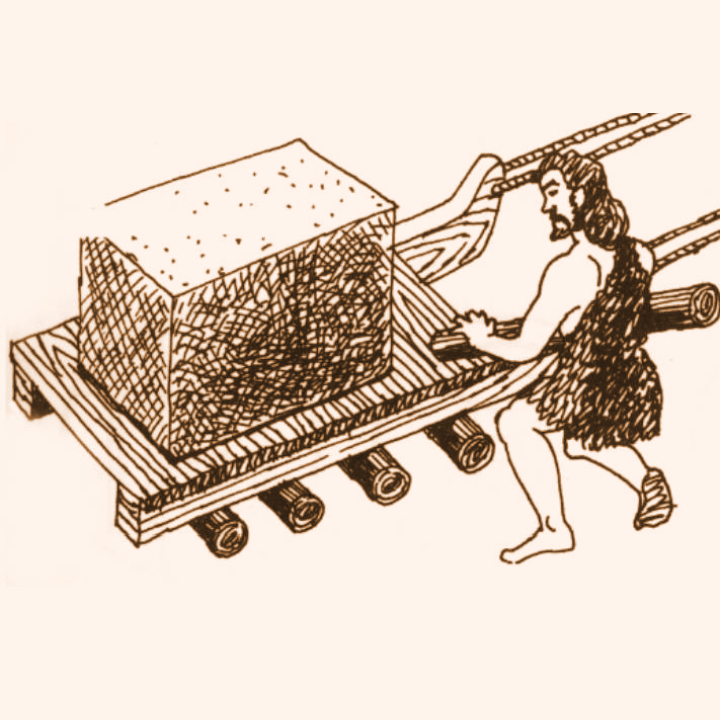

と、そんな20年くらいも前のHとの会話をふと思い出した。「最初のすごい発明かあー…」。ちょっと、真剣にもう一度5分程考えてみた。答えが出た。それは、もしかしたら「車輪」なのではないかと思った。まず、車輪の原型は自然ある丸太や石であっただろう。そこにたまたま板っぽい物が置かれてあった。その板の上に、ひとりの男がたまたま飛び乗ったのだ。すると、「おっとっと」とその男が転けた。そして思った。「こ、こ、これは使えるかもしれん…」と。すぐさま彼は重い岩を持ってきて、その板の上に置いた。そして、その岩に少し力をいれてみた。コロコロ。板が動いた。彼は興奮し、叫んだ。「これは王様にすぐ伝えないと!!! オレは確実に出世できる」

おそらくそんな感じで、車輪が人々の道具として大きく発展、貢献するようになったのではないか。数学的にも、円のなんちゃらの法則、なんちゃら力学、みたいな発明感も十分にある。なによりこの発見は人々の労働力、移動力に抜群に貢献したと思われる。どうだろう。階段より車輪の方が発明っぽい気がしてならない。おっと…なんだこの違和感は? 板に車輪? こ、これはもしかして!? 僕はソファーで寝そべりながら、チョコチップクッキーを食べていたのだが、妄想が止まらなくなってきた。

紀元前3580年、チグリス川とユーフラテス川に挟まれた地域に、人類最古の文明といわれるゲソポタミア文明があった。そこにサルチンというひとりの少年がいた。歳は18歳。石屋として彼は家計を支えていた。支えていた、というのは少し大袈裟かもしれない。というのは、1日に1個の石を1キロ離れた石場から家に運ぶだけ。まあ、けっこうな体力仕事ではあるが、1日1個だけでいい。体力に自信があったサルチンにとっては楽勝の仕事だった。その石を、一緒に暮らしているおじいちゃんとおばあちゃんが細かく砕き、そして研磨し、小さなナイフを作る。それを母親が町の市場に売りにいく。おじいちゃんとおばあちゃんの研磨技術はとてつもなく優れていた。研磨一筋50年だ。村ではおじいちゃんのことを「研磨大王」と。おばあちゃんを「研美魔女」と呼ぶ。この夫婦を怒らせたら、喉ちんこを切られると噂がたつくらいの凄腕研磨老夫婦だ。また、母親の接客は多くの住民から支持を得ていた。なんでも、母親は占いを小さな頃から極めており、占星術とナイフを融合した「ナイフ占い」というオリジナルの占いを確立し、その占いも切れ味抜群なのだ。主婦たちから絶大な人気を誇っていた。母親のキメ台詞は「あんたの腐った心を切り裂いたる、スパッ!!!」と不適な笑みを浮かべ、謎のポーズをするのだ。それを王朝のお偉いさんたちも定期的に極秘で受けにくるくらいだ。その洗礼を受けると魂が震え相当気合いが入るらしい。ちなみに母親は「心のスナイファー」と呼ばれている。よって、一家族が十分にのんびり暮らすのには苦労はしていない。そして父親はというと。今はいない。3年前に家を出た。「しばらく旅に出る。必ず帰るから心配するな。ただいつ帰れるかはまだわからん。オレには使命が見つかった」と謎の言葉を言い放ち、いきなり家を出た。それからなんだかんだ3年が経った。父親が家を出ると家族に伝えた時、サルチンはさすがにびっくりした。まず、「急にどした?」ってな感じだ。父親は女性にまったくモテることはないから、女関係ではないことは当時15歳のサルチンでも理解できた。母親たちも最初はびっくりした表情だったが、意外とあっさりしていた。あっさりというか、「まあ好きにやらすしかないな。あんたのお陰やし、好きにしなはれ」みたいな反応だった。そう、この家庭が優雅にのんびり暮らせているのは、言うまでもなく父親のお陰なのだ。

家から1キロ程離れた、サルチンが毎日石を採掘している石場は父親の所有物である。この石場は、あと300年は石を採掘できる。この石場は我が国の王、ギルガメッチュ王から贈呈された場所なのだ。石を運ぶ時に、丸太を並べその上に特製の板を置く。この方法は「板コロコロ」という。この板コロコロは労働力を向上させる画期的な道具となった。そしてそれはサルチンの父親が発見したものだった。ギルガメッチュ王は、その偉大なる発見をした父親を国民栄誉賞と認定し、半永久的な石場を贈呈したのであった。父親はこの石場があれば何人もの人を雇い、大きな組織にすることは安易であった。ギルガメッチュ王もそれを望んでいたが、父親はひとり親方を貫いた。また、部外者は絶対にこの石場には入れないよう厳重な警備をした。それは、サルチンがまだ幼き赤ん坊の頃の、十数年前の話だった。

サルチンは、その日もいつもと変わらず石場で石の採掘をしていた。ちょうど手で持てるくらいの岩の出っ張りを探し、それをハンマーで砕く。そして、板にその石を乗せようとした。が、何故かサルチンは石を地面に置いた。そしてこう思った。「乗ってみようかな?」

父親が家を出ることになった時に、サルチンは父親の跡を継ぐことになった。別に引き継ぎは必要なかった。ハンマーでちょうどいい岩を砕き、それを家に板コロコロを使い運ぶだけである。父親からも特に作業の説明はなかった。ただひとつ、こう言われた。「絶対に板コロコロの上には乗るなよ。悪魔に魂奪われるからな。これはマジだ」と。板コロコロは村中で使用されている。ただ、王朝から認められた者しか使用を許されていない。そして、厳重なルールがひとつ課され、契約書を書かないといけない。それは「板コロコロには絶対に乗らないこと。その過ちを犯した者は、悪魔に魂を乗っ取られてしまう。そして、チンチンを麻の糸でぐるぐる巻きにし、珪藻土でガチガチの刑を執行する」という、厳重かつとてつもなく恐ろしい罰則がある。故に、誰ひとりそのルールを破った者はまだ誰もいない。

サルチンは、無性に板コロコロに乗りたい衝動に駆られた。なぜかはわからない。不思議な感覚だった。恐れもなかった。また、ここには部外者は入れない。サルチンは辺り一面を見渡した。「絶対にバレることはないだろう…」と。ただ、悪魔に乗っ取られてしまうのは嫌だ。サルチンは思った。そもそも悪魔とは何なんだ? 天使と悪魔は何が違うのか?

サルチンは決心した。5メートル程板コロコロから離れ、思い切り助走をつけた。そして板の上に飛び乗った。「あっーいーっうぅー」と今まで発したことのない声を上げた。板がゴロゴロと音をたて前に進んでいった。サルチンは全身をクネクネさせまくりうまく耐えた。「あっーいーっうぅー」とまた叫んだ。板が止まり、同時にサルチンは吹っ飛んだ。

サルチンは、倒れたまま空を見上げていた。雲ひとつない青空だった。昼間の月が、白く美しく輝いていた。サルチンは興奮していた。今まで感じたことのない、この感覚。頭がスーッと移動した感覚。チンチンが上にスーッと抜ける感覚。全身の筋肉がうねりをあげる感覚。それらすべてに脳がスパークしてしまった。サルチンは、日が沈むまで板コロコロの上に乗り続けた。狂ったように。その日は冬至だった。

「あんたこんな遅くまで何してたのよ! おじいちゃんおばあちゃんはもう寝たわよ! 心配してたんだからね!!!」と母親が怒鳴った。「ごめんごめん…石場で昼寝して起きたら夜だったんだ。ちょっと疲れてたみたいでよー」。サルチンは母親の目は見ず、小さく言った。そして母親を見た。鋭い眼光がサルチンに向けられていた。そして母親が言った。「あんた乗ったでしょ?」。サルチンの身体が震え出した。母親はそっと動き出し、奥の部屋から石のナイフを持ってきた。母親が占いの時にだけ使用するナイフ(通称 占イフ)だ。父親が昔に「やばい石が出てきたぞ! ラピスラズリだ! これでナイフ作れ」と母親にプレゼントした特別な石でできたナイフ。そしてテーブルの上にその占イフを置き、親指と人差し指で思い切り弾いた。占イフが勢いよくクルクルと回転した。そして止まった。ナイフの先が、サルチンの心臓に向いていた。そして母親が言った。「あんたやっぱり乗ったわね。お見通しよ。あたしを誰だと思ってんの。心のスナイファーよ…」。サルチンは、気を失いそうになっていた。

サルチンは堪忍し、全てを正直に母親に話した。母親は真剣にサルチンの言葉に耳を傾けてくれた。そして「ふぅぅー」と大きくため息をついた。「やっぱりあんたは、あのバカ親父の息子だわ」

母親は、父親の話を始めた。どうやら、父親も板コロコロに乗ってしまったらしい。そして虜になってしまった。また、その板コロコロの快感をギルガメッチュ王にも伝えた。もちろん、ギルガメッチュ王も虜になった。父親は毎晩ギルガメッチュ王の宮殿に呼ばれるようになり、夜な夜な密会をするようになったらしい。

「あのバカ親父が毎晩遅くに帰ってきて、丸太を磨いてるって言ってたでしょ? あれは全部嘘よ。ギルガメッチュ王と板コロコロでバカみたいに遊んでただけよ」

サルチンは母親に聞いた。「じゃあ、なんで板コロコロを禁止にしたの?」

母親はまた大きくため息をついた。「わからないの? そんな遊びをみんなに広めたら、バカな男たちはもっと働かなくなるでしょ? だから悪魔に魂を乗っ取られるってみんなに信じ込ませたのよ」

母親はさらに続けた。「あの宮殿の奥に大きな大浴場があるの。そこは王とあんたのバカ親父しか入れなくなったの。その大浴場には、丸太がぎっしり浮かべられてるのよ。そこに板を乗せて、ふたりで遊んでたのよ。冬なのにいつも濡れて帰ってきてたでしょ?」。たしかに、父親はいつも頭が濡れて帰ってきていた。サルチンには、「丸太磨きは大変なんだぞ。汗びっしょりだぜ。オレは働きもんだ。お前もオレみたいに働きもんになれよ。ワハッハッー」とよく大笑いしていた。

母親は言った。「あのギルガメッチュ王も相当なバカよ。あと、超スケベよ」と呆れていた。サルチンは無性に父親に会いたくなった。「母ちゃん。父ちゃん生きてんの? ちゃんと帰ってくんの? 何しに父ちゃんは家出てったの?」。母親は少し寂しげな表情を一瞬見せたが、すぐに鋭い眼光になった。そして、また占イフを回し出した。そしてナイフの先が東を指し微かに動いた。「大丈夫。ちゃんと生きてるわ。東の遠くかなたの国に向かってる。もうすぐ着くわ」。母親は、サルチンに向け笑顔を作った。「大丈夫。あんたの父親はバカだけど根性はあるから。ちゃんと戻ってくる。戻ってこない方があたしは楽でうれしいけどね」。母親は涙を堪えていた。「とりあえずもうあんたは寝なさい。あと、このことは絶対に誰にも話したらダメよ。もしこの約束を破ったら…あんたの腐った心を、切り裂いたる!!! スパッ!!!」と母親はいつもの謎のポーズをしたが、表情は笑顔だった。

それ以来、サルチンも板コロコロの虜になった。母親はもうサルチンには何も言わなくなった。サルチンは思った。「この丸太いちいち動かすの面倒くせーなー」。そう、この板コロコロは丸太がないと機能しない。なので、毎回丸太を元の場所へ戻さないといけない。だから、親父とギルガメッチュ王は、丸太を動かさなくてもよいように、大浴場の水の上に浮かべる方法を編み出したのだろう。サルチンはこの丸太をいちいち動かさなく、自由に板コロコロをできる方法はないかと考えた。が、やはりそれは無理だろうと諦めた。

その日の夜、サルチンは母親に尋ねた。「父ちゃんは何しにその東の国に行こうと思ったんかなー? 父ちゃん家出る前とか何か言ってなかったの?」。母親は、占イフを磨いていた手を止め、サルチンの方へ顔を向けた。そしてゆっくりと口を開いた。「これは私のミスなのよ。あんたの親父からこう言われたの。ホイール仙人っていう老人がどこかにいるらしいから占ってくれって」。サルチンは興味津々になっていた。「私は別に何も思わなく普通に占ってあげたの。そしたら遠く離れた東に、うちらとは違う人々が暮らしてる場所があるのがわかったの。で、そこにホイール仙人という老人がいるらしいの。それを伝えた次の日に、あんたのバカ親父は家を出たの」。サルチンは聞いた。「その東の国は遠いの?」。母親は鋭い眼光で言った。「遠いってもんじゃないわよ。めっちゃ遠いところよ。そしてどうやら凄い人たちが暮らしてるらしいのよ」

サルチンは、その夜星空をずっと眺めていた。父親も今同じ空を見ているのだろうか? ホイール仙人に無事会えたのだろうか? その東の国はどんな人たちが暮らしているのだろうか? 父親はオレのことを忘れてしまってるのか? サルチンはうつむき泣いた。しかし、不思議と悲しさはなかった。どちらかというと楽しみな気がしてきた。父親は必ず戻ってくる。そして、父親と一緒に板コロコロをいつかできると。サルチンはまた夜空に顔をむけた。一直線にキレイな星が流れた。かなた遠く東の方角に。

と、そんな妄想をしていたらチョコチップクッキーはとうに空になっていた。Firstdivision考古学研究所によると、縄文時代に板に車輪をつけた乗り物を使い、(道)で、つまりストリートで人々が遊ぶ「娯楽」があったと最近の研究結果により報告されたらしい。アッチョンブリケ。

DESHI

旅とドトールと読書をこよなく愛する吟遊詩人。 “我以外はすべて師匠なり”が座右の銘。

旅とドトールと読書をこよなく愛する吟遊詩人。 “我以外はすべて師匠なり”が座右の銘。