[ JAPANESE / ENGLISH ]

何がそこまで自分をスケートボードにのめり込ませたのだろう。その根底に流れているものに魅せられたに違いない。

今から遡ること40年近く前のことである。母親がスーパーで買ってきたTシャツに何の疑問も持たずに袖を通し、家と高校を往復する毎日。野球もアメフトもバイクも興味が湧かず、カメラを持って空港に行くことだけが楽しみ。定期試験は気になるので勉強はするが結果は中の下。ナウいところなどひとつもなく、協調性もないウザいカメラ野郎。それが自分だった。あの初夏の夜、むせかえる木々の匂いが充満した渋谷児童館(美竹公園)に行くまでは。

高3で同じクラスになったモリシタは教室では目立たなかった。たまたま話すとスケートボードをやるという。4年間の滑っていない間に道具も滑る場所もすべてが様変わりしているようだ。

翌晩、モリシタはほの暗い水銀灯に照らされた公園で待っていた。傍には使い込まれたMade in USAのSIMSの板。僕の自転車のカゴに入れた小6のときに買ってもらった国産KKMを眺めると呆れた顔をする。その時代感と安っぽさに加え、マジックで大きく住所と名前が書いてあるからだ。

目の前にあるのは滑り台と砂場をミックスさせた遊具。バンクが円形の砂場をボウル状に囲んでいる。面は滑り台なので石のように磨き上げられツルツル。高い側の上に立つと足がすくむ高さだ。対面はずっと低く、上にはレールがついている。砂場の砂を備え付けのホウキで丹念に掃いて脇に寄せると、下から湿ったコンクリートが現れる。

乾くのを待たず、モリシタは低い側の角から滑り出した。フラットからバンクへのトランジションはきれいなアールでつながっている。減速せず、両面でターンを繰り返し、時にパワースライドしたり、上のレールにテールをかけてエレベーターしたりと縦横無尽。モリシタの滑りを追っていると目が回りそうになるほどだ。

常緑樹が生い茂っている公園の奥にはバーチ切れの極小のコンクリートバンクもあった。エレベーターするとノーズがボトムに当たるようなギリギリの低さながら、上手いヤツは飛んだり、ブラントしたりで何でもやった('80年代後半のこと)。公園全体がスケータブルだった。これこそがスケートパークなんじゃないかと思えた(唯一本物を見たのは東急文化会館の屋上にあったカリフォルニアスケートパークだけだったから、想像なのだが…)。

夢中になるものがなかったはずの僕はすぐさま板を竹下通りのムラサキスポーツで買い替えた。18歳になった自分への誕生祝いという名目である。ここでモリシタのように滑れることが目標になった。家から2.5kmほどと近かったので自転車で通った。学校に行く前の朝に滑ったり、夜も滑った。たまに出会う知らない人と滑ることも面白かった。

渋谷児童館こと美竹公園ではさまざまな熱いセッションが繰り広げられた。'85年に来日したトニー・ホークも連れて行ったことがある。「“サッドランズ”のようなスポット」とTWSの記事には書いてあった。その後、近隣住民の苦情でスケートを邪魔する鉄の杭を打たれもしたが、'90年頃までは滑れたと思う。

他の有名なスポットは船堀公園だ。家から遠いので数回しか行かなかったが、目の前にもんじゃ駄菓子屋があったりして下町感満載だった。問題の滑り台は巨大な缶みかんの房を大小向かい合わせたような丸い形をしていて、高いほうは2.5mほどで低いほうは1.5mくらい。直径は10mほどのコンクリートの塊の滑り台である。エッジに角ばったところがないから、トラックもボトムも当たらない。けれどもローカルたちは独特なラインで攻めていた。低い方の円周に縁に沿ってカービングを決め、大きいほうの端と端でターンやボンレスをするのだ。とてもスピード感があって、イカしていた。

ちょうどアメリカでもパークが閉鎖され始めていた時代だ。'84年にPowell Peraltaがリリースした『The Bones Brigade Video Show』のなかでランス・マウンテンが街をクルーズしながらカーブやバンクで遊んでいた。竹下通りのムラサキでそれを観ると滑りたくてたまらなくなり、そのまま街に繰り出した。表参道と246の裏にあったオヤジバンクは一発で管理人のハゲおやじが飛び出てくるから外人キッズたちがそう名前をつけた。秀和レジデンスと名前がつくマンションはほぼどの場所も外壁のタイルがアールになっていた。また目黒通り沿いの産業能率大学は中庭の壁が完璧なバンクになっていた。その近所の浄水場はLAの古典的スポットであるケンター・キャニオン並みのバンクがずらりと並んでいた。とはいえこれらの場所は一瞬で警備員が来るので全然実用的でなかった。さらに麹町警察署の外壁のトランジションは問題外、上野の西洋美術館のラフさはBMXでしか無理だと諦めた。それでも知っていたはずの街はスケーター言語で解釈すると発見と体験の連続だった。知らないスケーターを見れば雑談して情報交換をした。そしてカメラはいつも持っていた。与えられた方法でなく遊んでいることがなにより面白かった。アメリカのスケーターが空き家のプールに侵入して滑るのと似ていなくもないだろうか? かっこよさでは相当負けるが。

スケートコミュニティにも飛び込んでいった。写真学科ということを見込まれMOVIN' ONという雑誌で写真を撮るようになった。大会にも出た。バーチは無理だったけど、始まったばかりのストリートではテールに発煙筒をつけて走り回ったり、オーリーした瞬間に傘を開く傘オーリーなど、その場の思いつきのトリックをやった。ちなみに'86年のアメリカのストリートコンテストでニール・ブレンダーが突然ポケットからスプレー缶を出してウォールに絵を描いたより前である。その当時は大会もウケてなんぼといった空気があったのだ。

それから、あっという間に時は流れた。ブームが来ては去ってを繰り返し、気がつけばアラフィフを通り越してアラカンである。あの当時は1999年には恐怖の大王が降りてくると思っていた!? それが当然のように未来の世界はもう20年以上にもなる。街を見回すと変わったモノもあるし、まるで変わらないこともある。それでもって、自分は、まだ滑っているし、写真も撮っている。まさに、さまざまなものに感謝としか言いようがない。

今日も気持ちはランス・マウンテンで、玄関を出て(煙突はない)小学6年のときに初めて滑った坂を下り街を流す。キョロキョロと何かないかと探す。何ができるわけでもない。ただ、あの日知った、人と違うことをやる面白さを探している。

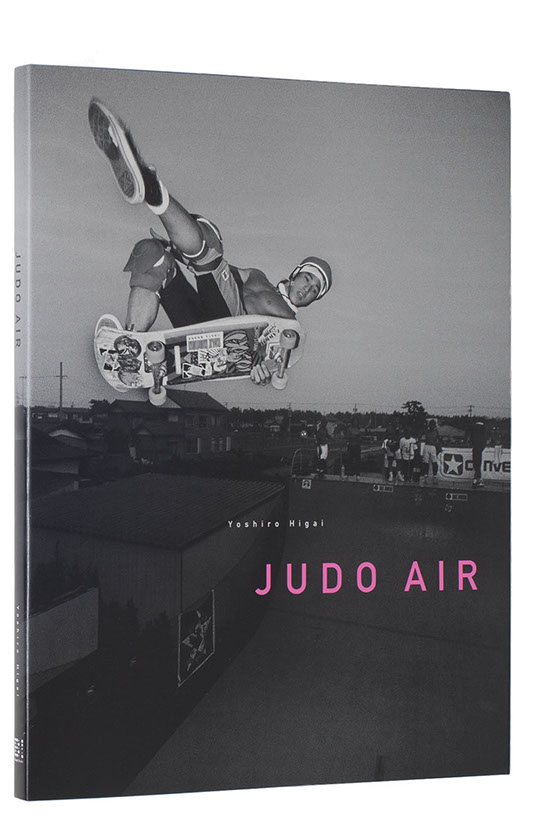

--Yoshiro Higai