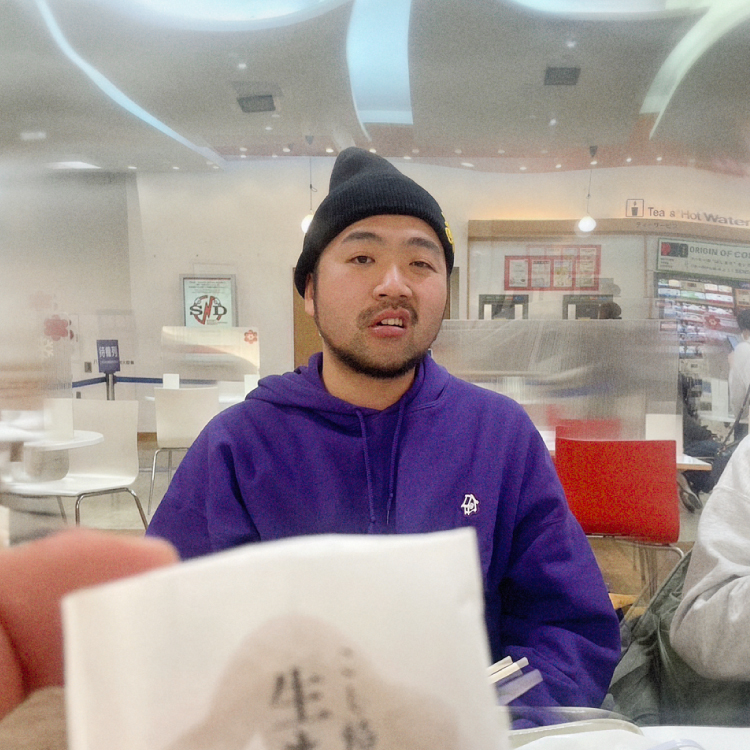

商業ワークと作家活動を両立させ、メインストリームからストリートまで幅広いフィールドで活躍する写真家の梅川良満。VHSMAGとのアーティストコラボデッキのリリースを記念し、類稀な経歴と作家性に迫る。

──YOSHIMITSU UMEKAWA

[ JAPANESE / ENGLISH ]

Photo_Junpei Ishikawa

VHSMAG(以下V): まずは幼少期の話から聞かせてください。どのような環境で育ちましたか?

梅川良満(以下U): 親父は若い頃に絵を描いてました。僕が知ってる範囲だと油絵でプロにはならなかったんですけど。中学生くらいのときに内閣総理大臣賞を取って将来を嘱望される作家の道を歩み始めたらしくて(笑)。でも戦後だったから、親に「絵じゃ食えないって」って言われて医療の道を進んだそうです。ちなみにおじは編集者で祖父が写真をやってました。

V: やっぱ文化系の家系なんですね。幼少期に影響を受けた人とかはいましたか?

U: 小学校の頃につっけんどんで上目線のイヤな親友がいたんですけど、そいつがなかなか面白くて。よくモデルガンで一緒に遊んでたんですけど、そいつの親父が極真空手になる前の人殺し空手みたいな剛柔流の師範で。そいつは小4で日の丸と君が代を書いた年賀はがきを送ってくるようなヤツ。挙句の果てには「お前は西洋かぶれだ」って批判してくるっていう(笑)。さらにそいつの親父の仕事がテレビ業界の大きい制作会社の社長っていう。大豪邸に住んでてダルメシアンが2匹いて。安部譲二とか小森のおばちゃまから電話がかかっているような家だったんです。小学生ながら「こいつ変わってんな」って思ってました(笑)。それで高校生になると、笑っていいともの素人ゴングショーみたいなコーナーにマジシャンとして登場して…。イケメンだったんで話題になって本まで出して、タモリさんに帯を書いてもらってたり。結局、テレビ業界の大物の息子だからタモリさんも頭が上がらなかったっていう…。最近、また邂逅して会ってるんですけどね。こいつが人生で初めて会ったヤバいヤツです(笑)。

V: 吉祥寺で生まれ育って、ミュージシャンやアーティストなどのコネクションも多かったと聞きました。大友昇平とも親交が深いですよね。

U: 16歳くらいでクラブに行き始めて夜な夜な遊んでるうちに知り合っていった感じですかね。昇平は30歳くらいのときに元CLUBKINGの人の取材で会ったのが最初です。まだ彼が大学生の頃。そのときのことは昇平はまったく覚えてなかったんですけど(笑)。7、8年前に昇平の幼馴染の吉祥寺のimaoneっていうグラフィティアーティストを通して再会して仲良くなった感じです。

V: さっきも話が出ましたけど、写真を始める前にCLUBKINGに出入りしてたんですよね?

U: 僕が16歳当時、CLUBKINGのフリーペーパーのdictionaryがボランティアを募集してて、それを友達がやってたんです。それで自分も誘われて、イベントの手伝いとかをするようになって。それから5年後にフリーの写真家になったきっかけというか、売り込んで最初にお世話になったのがCLUBKINGの服部全宏さんだったんで。この時代にいろんな人と会って一気に世界が広がりました。(桑原)茂一さん、石黒(景太)くん、Spectatorの青野(利光)さん、宇川(直宏)くん、五木田(智央)くん、デミさん(NIPPS)とか。諸先輩たちに学び、気がついたら頭がおかしくなってましたけど(笑)。

V: そもそも写真を始めたきっかけは何だったんですか?

U: 実は最初は高校生の頃にグラフィックデザイナーを目指してたんですよ。10代の終わりに西麻布のRED SHOESっていうバーでバイトしてたことがあったんですけど、そこが閉店したときにちゃんと手に職をつけたいと思って。それで夜間の専門学校でデザインをもう一度やり直そうかと思ったんですけど、そこにデザイン科がなくて。やりたかったデザインに一番近かったのが写真学科だっただけっていう(笑)。

V: 偶然進んだ写真が結果的に向いてたんですね。

U: 後がないと思ってがんばりましたけどね。それで専門学校に行っている頃にシュールレアリスム系のギャラリーを手伝うようになったんですけど、そこで写真家のイリナ・イオネスコと知り合いました。フランスに行ったり彼女の仕事を手伝わせてもらったりしたんですけど、かなり変わった人で…。写真界の巨匠のような存在なんで影響を受けましたね。フランスでジャンルー・シーフも紹介してもらったんですけど、イリナ・イオネスコと仲が悪いらしくて。会いに行ったって言えなかったですね(笑)。イリナ・イオネスコは右脳で撮る感覚派で、ジャンルー・シーフは超テクニカル。シーフはドキュメンタリーとファッションの頂点を極めた巨匠で、イリナはアート写真の巨匠でタイプが違うけどふたりとも今も尊敬してます。

V: 振り返ると感覚派と理論派の両方の影響があったとうことなんですかね?

U: 自分は基本的に何でも楽しめるタイプなんで。雑多っていうか(笑)。

V: フランスから戻ってから専門学校を卒業して、一度就職してるんですよね?

U: 凸版印刷の写真部にいました。あそこはスタジオの規模がでかかったですね。当時はカメラマンだけで50人以上、アシスタントを含めると200人以上っていう感じ。仕事はつまらないし20年前だから無駄に厳しいし。こんなヤツらと一緒に仕事できないと思って3、4ヵ月くらいで辞めましたね(笑)。

V: それで昔にお世話になったCLUBKINGに売り込みをするっていう流れですね。

U: 大変でしたけどなんとかブックを作って売り込みました。エージェンシーからモデルを借りて撮ったりして…。最初は食うのが大変でした。

V: 最初の仕事は何でした?

U: 当時はプロじゃなかったんですけど、初めてクレジットを載せてもらったのはキネマ旬報の取材写真。荒俣 宏とかも撮ってましたよ。そこからはずっとカルチャー誌、それから音楽のほうが多くなっていきましたね。もともとクラブミュージックが好きだったんで。Hip-Hopとかのアーティストの知り合いは多かったけど、それとは別でメジャーの仕事をやっていこうと思ってました。あの頃は本当に舐められたくなかったんで。「サブカル」って言われるのがイヤで。「サブカル」っていう呼び方は蔑称だと思ってるんです。「サブカル」じゃなくて一番かっこいいやつ。だから「最先端」って呼ぶべきですよ。

V: 写真で食っていけるって確信した転換期はありましたか?

U: 転換期? なんだろうな…。「なぜあれを断ったんだろう」って後悔しかないかな(笑)。まあ、でもつねに転換期ですね。

V: ではクライアントワークから始まってカルチャー誌とか音楽に移行していった感じなんですね。

U: でもその前にモノクロで舞踏家を撮ってたこともありました。20代前半の若い頃はモノクロをたくさん撮ってたんです。仕事をやり始めてからカラーが多くなりました。

V: 当時よく仕事してたカルチャー誌はどこですか?

U: EYESCREAM、SWITCH、Spectator、TOKION、relax…。商業ワークの代表作は@umekawa_yoshimitsuで見れます。あと映画秘宝も多かったですね。

V: これまでに「最先端」の人間と大衆的な一流芸能人の両方を撮ってきてるじゃないですか。仕事の幅はどうやって広がっていったんですか?

U: 独立したてのころはともかく、基本的に自分を売り込まないんで繋がりですかね。ひとつひとつ仕事をやっていくうちにそういう誘いが来たっていう…。不思議と繋がっていくんですよね。

V: そうやって商業ワークを続けながら、2012年に『LEAVE ME ALONE』と『Drip Bomb』という写真集を続けてリリースしていますよね。

U: そうですね。2012年くらいから作家活動を本格的に始めました。本当はもう1冊出す予定だったんですけど、興味を持ってくれて金を出してくれるところがなくて(笑)。ハードルが異常に高かったっていう。

V: まず『LEAVE ME ALONE』が初の写真集ですよね。

U: これは9枚組のポスター型写真集なんですけど「陶酔的」なイメージで作りました。「陶酔」っていうかドラッグのシリーズなんですけど(笑)。

V: そして『Drip Bomb』。こちらは吐瀉物(ゲロ)をテーマにするというかなり斬新というか強烈な写真集ですよね。この本を作ろうと思ったきっかけは何だったんですか?

U: たぶん、ちょっと…間違ったんだと思います(笑)。今思うとメジャーでの仕事のストレスとか反動もあったんだと思うんですけどね。現場での「ムカつくなー。この野郎!」みたいな。そういうのが溜まってできたのかもしれないですね。まあ、冗談ですけど。でもちょうど知り合いの出版社が興味を持ってくれただけで、あのタイミングじゃなかったらたぶん出せなかった。「マジ? これ出したいの?」って疑ったくらいだったし。間違いなくハイファッションを敵に回したっていう(笑)。でも加賀美 健さんとか先端の人が買ってくれましたね。あとは映画秘宝で『ジャッカス』のジョニー・ノックスビルを取材したときにあの本を渡したんですけど、えらい喜んでくれました。「オレらはこれを1日で作れる」って言われましたけど(笑)。

V: 明らかに異質ですよね(笑)。ちなみにNIPPSも結構撮ってますよね?

U: NIPPSはもともとCLUBKINGにいた人に紹介されて、ある日、NYに連れて行かれることになって。そのときにNIPPSの1stアルバムのジャケ写を撮ったんですよ。あとでなぜ自分を誘ったのか聞いたら「梅ちゃんは何がおきてもビビらなさそうだったから」って。写真がいいからじゃないんだって思った(笑)。2001年の9/11の前の話ですね。

V: じゃあNIPPSとはその頃からの付き合いなんですね。

U: そうですね。東京で会うときはすごく動きが遅い人だなって思ってたんですけど、NYについた瞬間、ソッコーで空港からプッシャーに電話してて。超動き速くて焦りましたね。それでホテルにずっと籠もってました。クイーンズのほうに撮影に行ったり、グランドセントラル駅のオイスターレストランに行ったり。レストランで帽子取れって言われても誰も取らないみたいな。そしたら会計がめっちゃ高くて奢らされたのは覚えてます(笑)。そこで撮った写真をアルバムのスリーブに使ってますね。5人でNYに行ったんですけど、結局自分を含む2人以外は帰国後に刑務所行ったり精神病院行ったりして…。もう伝説です。

V: NIPPSから受けた影響は大きいですか?

U: デミさんがすごいのは、いつも会うと何かしら奇跡が起きるっていう。奇跡オジサン。変なこととかトラブルが必ず起きる(笑)。これまでいろんな人と会ってきたけど、やっぱり面白い人はその場で面白いことが起きるんです。時代もあったと思うんですけどね。

V: 当時はかなりイルな映像制作もしてますよね(笑)。

U: 今はほとんどやってないですけどね。ひとりじゃできないからそれがイヤになっちゃって。

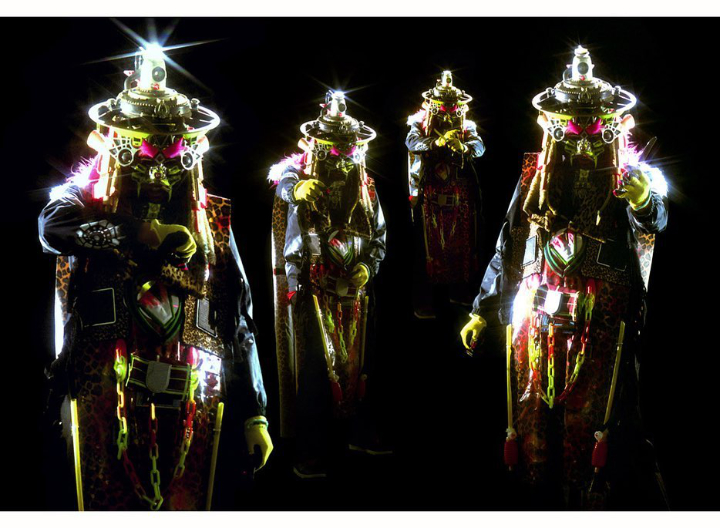

V: NIPPSをテーマにした“DEMISAN”は衝撃的でした。

U: あれはもう作品ですよね。ドキュメンタリーです。山谷で撮影して。なんでああいうことになったのか覚えてないんだけど…。たぶん違う仕事でビデオカメラを借りてて、撮ろうってことになったのかもしれないですね。

V: 話は変わりますけど、アントニオ猪木も撮ってますよね。

U: 実は猪木さんに北朝鮮のヒットマンに間違えられたんですよ。当時は自分が離婚したばかりでいろいろあって左肩にヒビが入ってたからその手を隠す感じでかばってて。さらにセットアップを着て撮影で使う角材を背負ってたら、北朝鮮から来たヒットマンに見えたらしくて。KAMINOGEっていう雑誌の撮影だったんですけど、編集長に「猪木さんは梅ちゃんにビビってた」って。ということで自分は実はアントニオ猪木をビビらせました(笑)。

V: ハンパないですね(笑)。しかもアントニオ猪木特有の赤ではなく緑を基調とした撮影でしたね。

U: そうですね。緑を着てきたから見たことのない猪木さんを撮ってやろうって思って。やっぱ離婚したばっかりだったから気持ちが仕事に向かってたっていうか(笑)。

V: Daft Punkはどうだったんですか?

U: ケツまで見ましたね。着替えてたから。

V: シャッターを切るのに緊張したり躊躇したことはありましたか?

U: 基本的に緊張しないんですよね。ほとんど喋らず集中するんで。緊張じゃないけどうれしかった撮影はありますよ。映画秘宝で『あぶない刑事』の柴田恭兵と舘 ひろしを撮ったとき(笑)。「ちっちゃい頃、テレビで観た人だ!」って。あれは久しぶりに上がりましたね。

V: 商業ワークとしてかなりの著名人を撮りながら作家活動もしてますけど、それは商業ワークだけでは満たされないということですか?

U: それも恐ろしいことで、若い頃は「うれしい」とかあったと思うんですけど、今はあくまで仕事のひとつなんですよね。そうしたかったし、それでいいと思ってるし。逆に面白いプロジェクトだったらギャラとか関係なしでやるし。でも思うのは、仕事は自分が興味ないこともしなければならないじゃないですか。それもイレギュラーだから面白いんです。そこから新たな着想が生まれたりもするから。だから作家活動だけじゃなく、商業ワークもやったほうがいい。好きじゃないけどやるっていうのも大切だと思います。昔はいろいろ仕事を断ってきたけど、今は何でも試してみたいです。

V: 商業と現代美術のフィールドの両方で活動する写真家って多いんですか?

U: いや、双方の世界があまりリスペクトし合ってないから。まったく別の世界。だから両方やってる人はあまりいないかもしれないですね。でも商業と作家活動と完全に分ける必要はないと思います。今っぽくないっていうか。

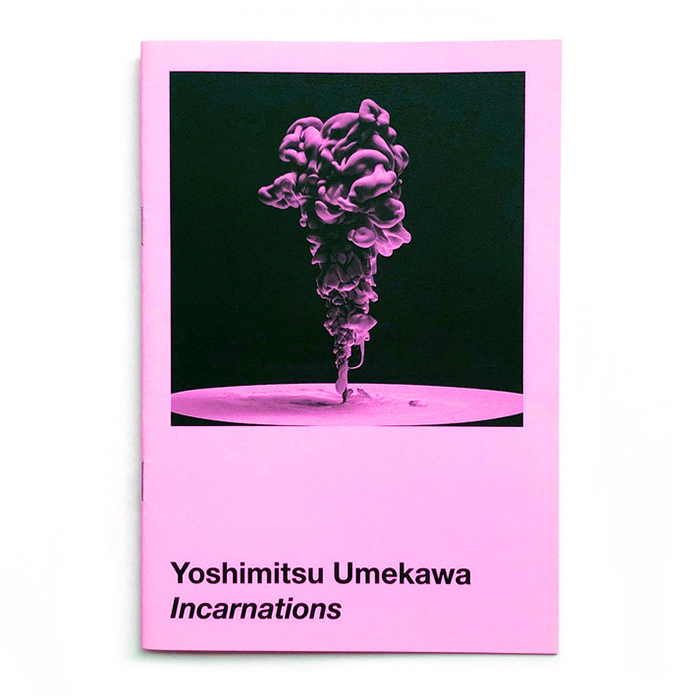

V: 今回、梅川さんが2012年から取り組んでる『Incarnations』の作品でデッキを制作しましたが、このシリーズについて聞かせてください。海外では「日本の現代社会の闇」とか「原爆のきのこ雲」というワードで説明されてますよね。実際のところどうなんですか?

U: そう言われるだろうとは思ってましたけどね。でもそこだけじゃないというか。立体的な瞬間のキャラクターっていうか。「Incarnations」って「化身たち」っていう意味なんですけど。このシリーズは2012年以降制作してるんですけど、液体で瞬間的に造形した立体を撮影した最も写真表現らしく最も写真表現らしくない、アンビヴァレントな感情を含んだ自然の生み出す造形美をキャラクターとして撮らえたシリーズなんです。単純な手法でさまざまな形を造り、そこに複雑なライティングを組み合わせて色とりどりの色彩に転化させ、ヒーローもしくはアンチヒーローと言った具合にキャラクター化し、ネーミングしていきウイルスのように増殖してますね。

V: このシリーズは海外でも高い評価を得てますけど、そのきっかけは何だったんですか?

U: HI-FRUCTOSEが珍しく写真を取り上げてくれたのがきっかけですね。それで彼らがInstagramをフォローしてくれてフォロワーが増えたんですよ。そこから、アメリカの公式Instagramにフォローされて世界に広がりました。だからフォロワーは買ってないです。みんな買ってるみたいだけど(笑)。

V: Lodownの表紙も飾ってますよね。

U: あれはHI-FRUCTOSEより前ですね。当時制作してた作品を出せる媒体を探してるときに知り合いに紹介してもらって。まず、2012年の正方形の判型のLodown Issue 81 で8ページ作品を発表させてもらいました。その後、新しいシリーズ(Incarnations)ができて送ったら気に入ってくれて、特別号のArt Issue Vol. 4のTransience号のカバーを飾って作品を紹介していただきました。

V: では現在の活動内容について聞かせてください。

U: 来年発売予定の写真集に取り掛かってます。今あるIncarnationsのシリーズに新たな作品群を含めたものになる予定です。出版社とブックデザイナーと打ち合わせをしてます。それとは別に春に日本での個展も企画してます。

V: 最後に今後の展望を。アーティストとして成し遂げたいこととかありますか?

U: 昔も今もですが世の中に迎合せず本質を突く姿勢をキープしつつ、作品を発表し続けていきたいです。ほどほどに。

梅川良満

@yoshimitsu_umekawa

1976年生まれ、東京出身。東京を拠点に国内外で活躍するアーティスト・写真家。1999年よりカルチャー誌、音楽誌、CDジャケット、ファッション、広告、展覧会などさまざまなメディアで活動。2012年より取り組んでいるシリーズ『Incarnations』がドイツ・ベルリンのアートカルチャー誌、Lodownの表紙を飾る。写真集『LEAVE ME ALONE』『Drip Bomb』、そしてZINE『Incarnations』をリリースしている。